1.2 Sección de lo Penal

La Memoria de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo ha de comenzar este año haciendo una especial y merecida mención a los dos compañeros que han ocupado las jefaturas de sendas Secciones de esta Fiscalía y que en este año memorial han alcanzado la edad de jubilación forzosa.

De un lado la Excma. Sra. D.ª. Pilar Fernández Valcarce, quien, además de la Jefatura, desempeñó por designación del FGE la delegación del área especializada para la protección y tutela de las víctimas en el proceso penal. Fue la primera mujer que obtuvo plaza en propiedad en la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo en el año 1993, y también la primera mujer que ejerció la Jefatura de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo desde el año 2003.

Una jurista cuya trayectoria ha marcado un antes y un después en la Fiscalía del Tribunal Supremo y en la Carrera Fiscal, sabiendo no solo abrir caminos, sino transitarlos con rigor, compromiso, valentía, integridad, lucidez jurídica, demostrando en la dirección de la Sección el liderazgo necesario para cohesionar la actuación de sus integrantes.

De otro lado, también se jubiló el Excmo. Sr. D. Joaquín Sánchez-Covisa Villa que ejerció la codirección de la Jefatura de la Sección Penal de la Fiscalía desde el año 2022, donde dejó constancia de su rigor jurídico y su buen hacer, lo que ya era conocido por todos dado el bagaje acumulado desde su nombramiento como Fiscal de Sala en el año 2006 al hacerse cargo de la Unidad Especializada de Extranjería de la Fiscalía General del Estado.

Este año también ha cesado otro compañero de la Sección penal por alcanzar la edad de jubilación, reconociendo desde estas líneas su excelente trabajo.

A diferencia de los años anteriores, el Código Penal solo se ha visto afectado por una reforma legislativa, la operada por la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, en la que, por la disposición final 2, se modifica el apartado 1. 4.º del artículo 130 del Código Penal, que queda redactado con el siguiente contenido:

«4.º Por la amnistía o el indulto.»

Y en cuanto a las normas procesales penales, se han introducido las siguientes reformas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal:

– Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, en cuya disposición final primera, de Modificación del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, establece:

«Artículo 495. No se podrá detener por la presunta comisión de delitos leves, a no ser que el presunto reo no tuviese domicilio conocido ni diese fianza bastante, a juicio de la autoridad o agente que intente detenerle.»

– Ley Orgánica 4/2024, de 18 de octubre, por la que se modifica la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, para su adecuación a la normativa de la Unión Europea sobre el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS), que, en su artículo único, catorce, suprime la disposición adicional única que disponía:

«En ningún caso serán tenidas en cuenta para la aplicación de la presente Ley las condenas dictadas por un Tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010.»

Conviene destacar cómo algunas reformas que se publicaron en el año 2023, ya en vigor en el año 2024, han incidido en el trabajo que desarrolla la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, como es el caso del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.

A raíz de la vigencia de tal disposición, la Secretaría de la Sala Segunda del Tribunal Supremo requirió que la presentación de los recursos de casación que interponía el Ministerio Fiscal mediante su presentación ante el Registro General del Tribunal Supremo, se llevara a cabo vía Lexnet, tal como exige el Real Decreto Ley 06/2023, de 19 de diciembre, que derogó la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación de la Administración de Justicia y Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, Sobre Comunicaciones Electrónicas en la Administración de Justicia, en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia (DIOR 27 de junio de 2024 rec. 1/3491/2024).

Hasta ese momento, el sistema de presentación telemática vía Lexnet respecto de los recursos de casación, queja y revisión que formaliza el MF ante la Sala Segunda no se podía utilizar, al carecer la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo de la posibilidad de presentación telemática de tales recursos, puesto que no se disponía aún del número de rollo, ni se conocía la secretaría del Tribunal Supremo a la que correspondía cada asunto, al ser precisamente el escrito del MF, interponiendo alguno de los citados recursos o procedimientos, el que daba lugar a que, tras su presentación en el Registro General del Tribunal Supremo, se turnase a una de las cuatro secretarías del mismo, momento en el que le asignaba por el Registro General el número de rollo correspondiente.

Se ha activado el servicio de presentación de escritos vía Lexnet y desde ese momento se produce la presentación telemática de tales asuntos ante el Registro General del Tribunal Supremo.

Este nuevo sistema de presentación de los escritos fue acompañado por la Nota de Servicio núm. 6/2024 por la que se dictaron las normas específicas en el ámbito interno de la Fiscalía del Tribunal Supremo para la elaboración de los escritos y de los archivos adjuntos que han de agregarse con la documentación necesaria para la formalización de tales recursos.

Se ha de mencionar, como ya se hizo en la memoria del pasado año, el inexistente alcance del recurso de casación para la Unificación de Doctrina en materia de menores, debido a su configuración por la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores, que no permite el planteamiento ante el Tribunal Supremo de cuestiones relevantes que afectarían de manera directa y notable a la especialidad y que no tienen su encaje en la muy restringida vía casacional prevista en el artículo 42 LORPM, lo que se traduce en la inexistencia de recurso alguno anunciado por parte de las Fiscalías en esta materia.

Continúan las dificultades por el aumento de causas itineradas en las que, siendo la consulta absolutamente necesaria para resolver cuestiones suscitadas en el recurso de casación, persisten las circunstancias que dificultan de forma notoria su despacho, pues la aplicación informática de la que se dispone para la consulta, donde figuran los acontecimientos del expediente, no ofrece ningún índice ni figuran tales acontecimientos ordenados de manera que pueda ser reconocible (bien por fecha, bien por fase del procedimiento), siendo la única pauta de actuación que el programa ofrece la que consiste en ir revisando acontecimiento por acontecimiento hasta localizar el que se busca.

En los casos en los que los acontecimientos no sean muchos, pese a la evidente pérdida de tiempo que ello comporta, puede intentar hacerse así, pero en los casos en los que consten miles de acontecimientos, supuesto nada infrecuente, no resulta una forma de proceder útil y adecuada.

Dificultades que irán aumentando conforme se vayan desplegando y activando las previsiones contendidas en el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, que, además, introduce medidas de agilización en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882; en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa; en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil; en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social; y en la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, que ya han tenido la incidencia en la Fiscalía de lo Penal anteriormente reseñada.

Otro aspecto que es necesario tener en cuenta ha sido que durante el año 2024 la Sección Penal se ha visto directamente afectada por la jubilación forzosa de varios de los fiscales de la plantilla –como se ha referido al inicio–, así como por otras situaciones administrativas, lo que ha dado lugar a la existencia de vacantes, situación que se ha prolongado en el tiempo y que se ha traducido en un menor número de fiscales en activo desarrollando el trabajo en la Sección.

Durante el año 2024 se ha reducido el número de entrada de asuntos procedentes de la Sala II del Tribunal Supremo, ascendiendo a un total de 8.778 asuntos, frente al elevadísimo incremento sufrido en 2023, que registró un total de 12.919 asunto, que vino motivado por la aplicación de la LO 10/2022, 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, como se desprende del número de asuntos registrados en el año 2022 que ascienden a 8.527.

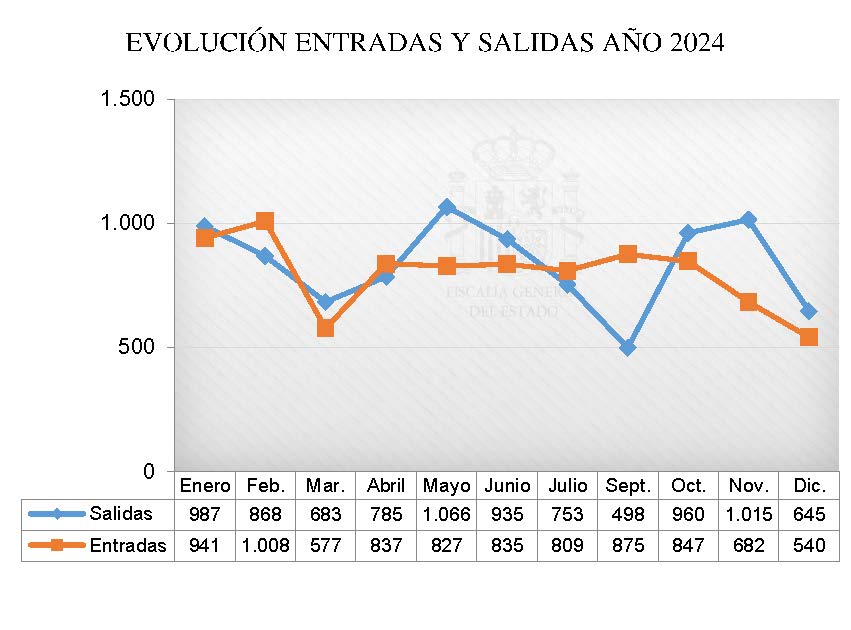

El control que se lleva a cabo mensualmente en la Sección evidencia la siguiente evolución de las entradas y salidas de asuntos en la Secretaría, procedentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo:

Pese la reducción de entrada de asuntos indicada, que se sitúa en un 32,05%, la situación de acumulación de asuntos en la Fiscalía consecuencia de la imposibilidad de dar salida a la totalidad de los ingresados en el año 2023, requirió que hubiera de acudirse a las previsiones contenidas en la Nota interior 1/2023, de 4 de julio, referida a los Criterios de Reparto extraordinario en función de la acumulación de asuntos en la Secretaría de la Fiscalía, procediéndose a efectuar un aumento del reparto que se llevó a cabo durante los meses de enero y febrero (Nota de Servicio 1/2024), con un incremento semanal que permitió ir disminuyendo tal pendencia, fundamentalmente en relación con el número de recursos de casación contra sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales resolviendo el recurso de apelación previo contra sentencias dictadas por los Juzgados de lo Penal, mecanismo al que tuvo de acudirse de nuevo mediante repartos extraordinarios que se llevaron a cabo en los meses de junio, julio y septiembre de 2024, ante la circunstancia ya reseñada de la disminución del número de Fiscales en activo en la Sección Penal (2 por encontrarse en situación de baja laboral; 2 por jubilación y 1 por traslado a nuevo destino y categoría), esta vez no solo respecto de los recursos de casación contra sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales resolviendo el recurso de apelación previo contra sentencias dictadas por los Juzgados de lo Penal sino también por el elevado aumento de cuestiones competencia que habían ingresado en la Secretaría (más de 150), mecanismo extraordinario que se llevó a cabo en los meses de septiembre y octubre de 2024. Así, durante el año 2024 se ha registrado la salida de un total de 9.195 frente a los 8.454 de los que se registró la salida en el año 2023, lo que ha supuesto en 8,77% de incremento, y que ha permitido ir reduciendo el número de asuntos pendientes en la Fiscalía, situación que ha continuado durante los primeros meses de 2025 durante los que se sigue registrando la salida de un mayor número de asuntos de los que se registran de entrada en la misma.

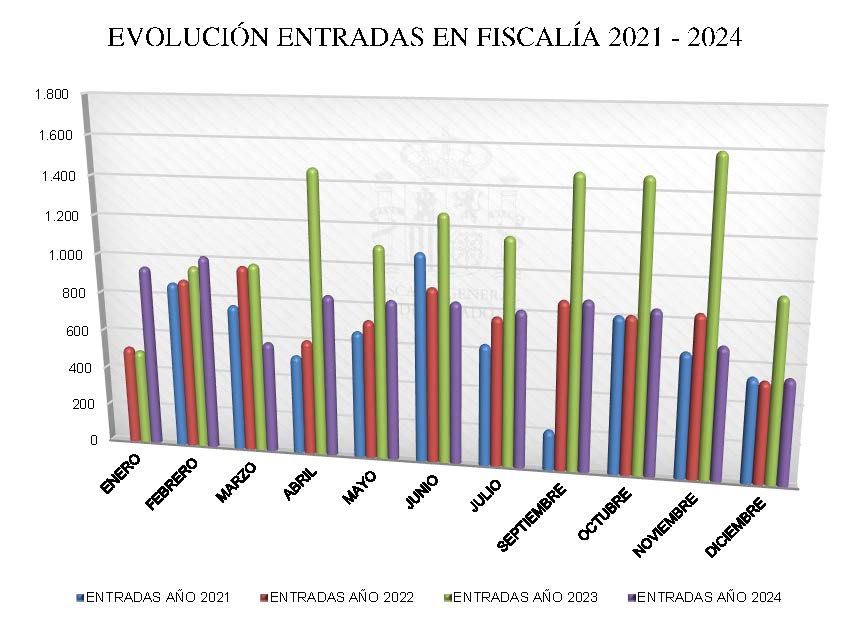

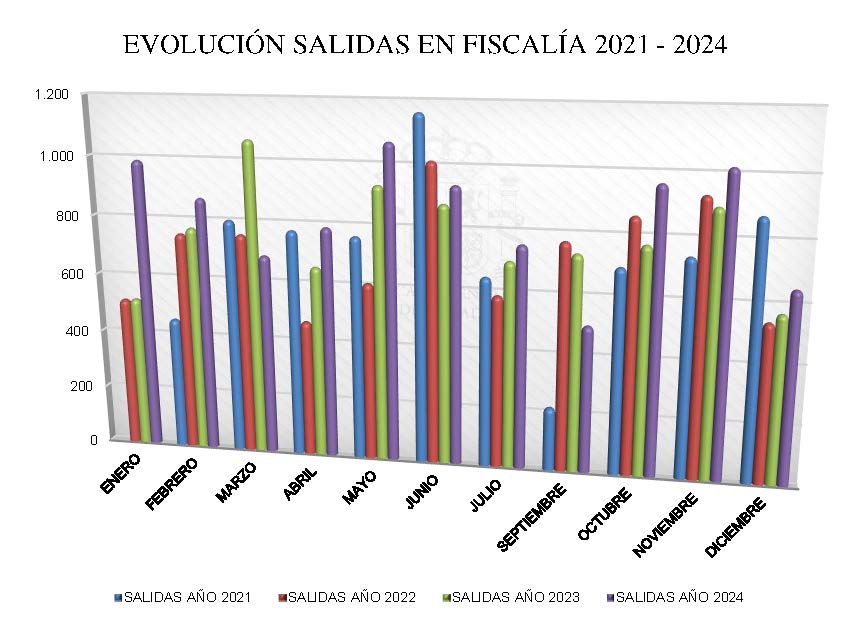

Es conveniente tomar una cierta perspectiva y analizar los datos relativos a las entradas y salidas en la Sección Penal de asuntos procedentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en los últimos años.

Se muestra esa evolución en los siguientes cuadros:

Se aprecia claramente como el número de entradas en Fiscalía durante el año 2023 se incrementó de forma desproporcionada como consecuencia de la aplicación de las disposiciones de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, y solo a finales del año, tras la publicación de las sentencias del Pleno de la Sala II de 6 y 7 de junio de 2023, comenzó a reducirse y fue disminuyendo paulatinamente durante el resto del año, manteniéndose, no obstante, un número elevado de ingresos en la Secretaría.

Correlativamente, los datos correspondientes a las salidas de asuntos desde la Fiscalía se muestran en el siguiente gráfico:

Se aprecia que, salvo los meses de marzo y septiembre de 2024, el número de asuntos a los que se dio salida fue siempre superior al de entradas, lo que ha posibilitado esa reducción de la pendencia de asuntos a la que antes se ha hecho referencia.

En la memoria correspondiente al pasado año ya se hizo mención a los efectos que se derivaron de la aplicación de la LO 10/2022, 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, tanto en lo que afectó a la interpretación de las disposiciones penales afectadas por la norma, como, fundamentalmente, a las consecuencias que se derivaron de la demora en el establecimiento, por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de los criterios interpretativos de la misma, que solo tuvo lugar a mediados del año, cuando se llevó a cabo el Pleno Jurisdiccional celebrado los días 6 y 7 de junio de 2023.

Esa distorsión, plasmada tanto en el aumento del número de recursos preparados por el Ministerio Fiscal como en el número de causas afectadas por las solicitudes de revisión de las penas impuestas como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 10/2022, 6 de septiembre, se ha mantenido a lo largo del año 2024, no tanto por el número de recursos preparados por el Ministerio Fiscal, que se han reducido una vez establecidos los criterios interpretativos por la Sala Segunda, sino por la necesidad de resolver los asuntos ya ingresados ante la Sala que se ha visto seriamente afectada por ello, aumentando el tiempo de pendencia hasta su resolución final, como posteriormente se examinará.

1.2.1 Datos estadísticos relativos a la actividad de la sección penal de la fiscalía del Tribunal Supremo

Resumen de los asuntos despachados por la Fiscalía de la Sala Penal del Tribunal Supremo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

|

NATURALEZA DE LOS ASUNTOS REGISTRADOS |

|

|

I. TRIBUNAL SUPREMO |

|

|

Conflictos Jurisdiccionales: |

|

|

– del art. 38 LOPJ |

0 |

|

– del art. 39 LOPJ |

0 |

|

– del art. 42 LOPJ |

0 |

|

– del art. 61 LOPJ |

13 |

|

II. SALA II DEL TRIBUNAL SUPREMO |

|

|

Recursos de casación: |

|

|

Preparados por el MF: |

|

|

– Interpuestos |

57 |

|

– Desistidos |

22 |

|

– Quejas |

1 |

|

De parte: |

|

|

– Apoyados |

57 |

|

– Parcialmente |

41 |

|

– Inadmisión |

7.447 |

|

– Impugnación |

357 |

|

Recursos de queja: |

|

|

– Estimando |

28 |

|

– Desestimando |

441 |

|

Recursos unificación de doctrina: |

|

|

V. Penitencia: |

|

|

– Apoyo |

1 |

|

– Impugnación |

25 |

|

Menores: |

|

|

– Apoyo |

0 |

|

– Impugnación |

14 |

|

Recursos de revisión: |

|

|

– Solicitudes de autorización e interpuestos por las partes |

155 |

|

– Interpuestos por el Fiscal |

11 |

|

– Solicitudes procedentes del Ministerio de Justicia |

0 |

|

Cuestiones de competencia |

742 |

|

Indultos: |

|

|

– Informe Favorable |

3 |

|

– Informe Desfavorable |

52 |

|

Varios: |

|

|

– Error Judicial |

7 |

|

– Insostenibilidad de la pretensión (A. J. Gratuita) |

23 |

|

Señalamientos: |

|

|

– Sin vista |

1.319 |

|

– Con vista |

4 |

|

Causas especiales competencia Sala II: |

|

|

– Incoadas |

89 |

|

– Denuncias |

24 |

|

– Exposiciones razonadas |

60 |

|

– Querellas |

5 |

|

III. FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO |

|

|

– Expedientes Gubernativos |

60 |

|

– Diligencias de Investigación |

29 |

|

– Diligencias Preprocesales |

7 |

1.2.2 Análisis de la actividad de la sección de lo penal del Tribunal Supremo

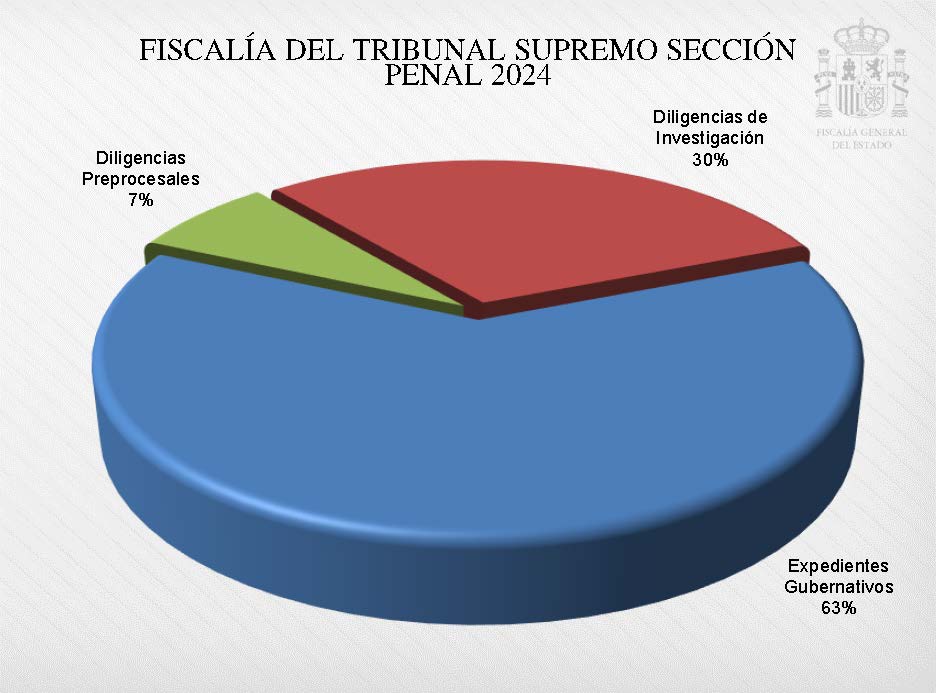

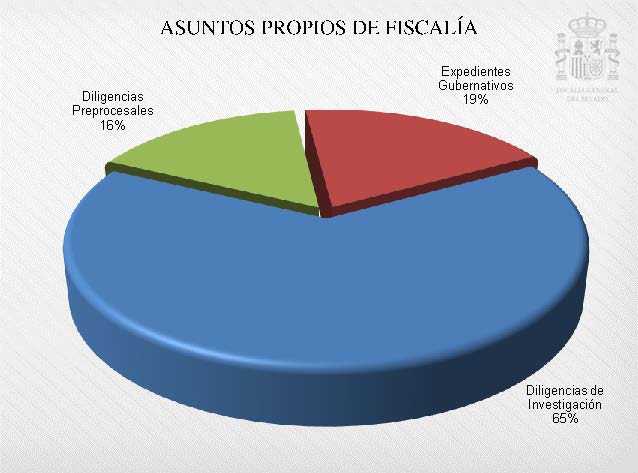

Por lo que respecta a los asuntos que se tramitan por la Sección Penal de la Fiscalía al margen de los asuntos que proceden de la Sala II del Tribunal Supremo los datos son los siguientes:

Comparando la situación con el año anterior se observa una disminución notable de las Diligencias de investigación correlativo a un aumento igualmente considerable de los Expedientes gubernativos:

La mayor parte de las Diligencias de Investigación que se registraron en el año 2024, un total de 29, finalizaron con decretos de archivo que se desglosan de la siguiente manera:

– Decretos de archivo por no ser los hechos denunciados constitutivos de delito: 20.

– Decretos de archivo por haberse comprobado la existencia previa de Causas Especiales incoadas por la Sala II del Tribunal Supremo por los mismos hechos: 4.

– Decretos de archivo por tratarse de denuncias formuladas contra personas que no se encuentran aforadas ante la Sala II del Tribunal Supremo: 2.

– Decreto de archivo por encontrarse en trámite una denuncia previa ante un órgano jurisdiccional en el que se ha instado que se eleve exposición razonada ante la Sala II del Tribunal Supremo por consecuencia de la elección del denunciado como miembro del Parlamento Europeo: 1.

Cuatro de las denuncias formuladas ante la Fiscalía lo fueron por partidos políticos (2 de VOX, 1 del PSOE y 1 del PP), y 2 por Asociaciones creadas por una misma persona física.

Los delitos por los que se formularon las denuncias fueron los siguientes:

|

Delitos de Odio |

2 |

|

Delitos de Prevaricación (administrativa o judicial) |

5 |

|

Delitos electorales |

2 |

|

Delito de Revelación de Secretos |

2 |

|

Delito de omisión de perseguir delitos |

1 |

|

Delito de Tráfico de influencias |

1 |

|

Delito de Falso Testimonio |

1 |

|

Delito de Enaltecimiento del Terrorismo |

1 |

|

Delitos de Amenazas |

1 |

|

Delitos de Homicidio imprudente (DANA Valencia) |

1 |

|

Delitos de Torturas, Homicidio, Contra la Integridad Moral, Detención Ilegal, Contra los Derechos Fundamentales, Lesa Humanidad (Pandemia COVID−19) |

1 |

1.2.2.1 Informes en Causas Especiales tramitadas por la Sala II del Tribunal Supremo

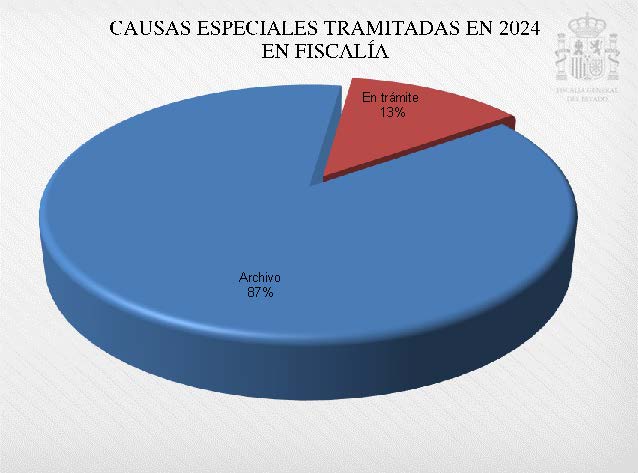

A lo largo del año 2024, se registró la entrada en la Fiscalía de un total de 78 Causas Especiales, en las que se requirió el dictamen del MF.

De las 78 Causas especiales tramitadas durante el año 2024, solo 10 permanecen aún en tramitación, habiéndose dictado Auto de Inadmisión de la denuncia o querella o de archivo en 68 causas, con dictamen del Ministerio Fiscal respecto de estas últimas, interesando su inadmisión o archivo.

1.2.2.2 Recursos contra sentencias dictadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

Se han formalizado 2 recursos contra resoluciones dictadas por la Audiencia Nacional:

1. Recurso Preparado núm. 41/2024

Recurso de casación por infracción de precepto constitucional y quebrantamiento de forma contra la Sentencia 12/2024, de 20 de mayo de 2024, dictada por la Sec. 4.ª de la Sala de lo Penal de la AN, por la que se absolvía a los acusados del delito de blanqueo de capitales derivados del tráfico de drogas, cometido en el seno de una organización delictiva.

Se formalizó el recurso mediante escrito de fecha 25 de junio de 2024 al amparo del artículo 849.1.º LECrim. En la actualidad se encuentra aún en trámite de admisión. Es un procedimiento de instancia única, en cuanto incoado antes de 2015 y referidos a hechos ocurridos en 2008.

2. Recurso Preparado núm. 65/2024

Recurso de Casación por infracción de ley del artículo 849.1.º LECrim por inaplicación indebida del artículo 301 del Código Penal –delito de blanqueo de capitales– respecto de los acusados absueltos– e infracción de ley del artículo 849.1.º LECrim por inaplicación indebida de los artículos 127, 127 quater y concordantes del Código Penal contra sentencia núm. 12/2024 dictada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de fecha 16 julio 2024.

Se formalizó el recurso mediante escrito de fecha 29 de octubre de 2024 al amparo de los artículos 852, 850.3 y 851. 2 LECrim. En la actualidad se encuentra aún en trámite de admisión. Es un procedimiento de instancia única, en cuanto incoado antes de 2015 y referidos a hechos ocurridos en 2012.

1.2.2.3 Recursos contra Sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia

Se han formalizado 17 recursos, habiéndose resuelto a fecha actual por la Sala II 4 de ellos, 2 con estimación parcial de recurso interpuesto por la fiscalía (Recurso Preparado 3/2024, rec. Núm. 2/10016/24, STS 653/24, de 19/02/25 y Recurso Preparado 19/2024, rec. Núm. 2/10188/24, STS 1147/2024 de 13/12/2024) en ambos casos respecto de la revisión de las condenas por delitos de agresión sexual por aplicación de la LO 10/2022, aplicando la nueva normativa en su integridad y, por consiguiente, también imponiendo la medida contemplada en al artículo 192. 3 CP.

Otros 2 recursos se formalizaron contra autos dictados en recursos de apelación por las Audiencias Provinciales declarando su falta de competencia para el conocimiento del asunto, de los cuales uno se encuentra en trámite de admisión y el otro ha sido ya resuelto por sentencia de la Sala Segunda estimando el recurso del Ministerio Fiscal y declarando la competencia de la Audiencia Provincial (Recurso Preparado 7/2024, rec. Núm. 1/844/24, STS 743/24, de 16 de junio de 24) en relación con la acusación formulada por delito artículo 510.2 a y 5 CP.

1.2.3 Análisis de los recursos interpuestos por el Ministerio Fiscal durante el año 2024

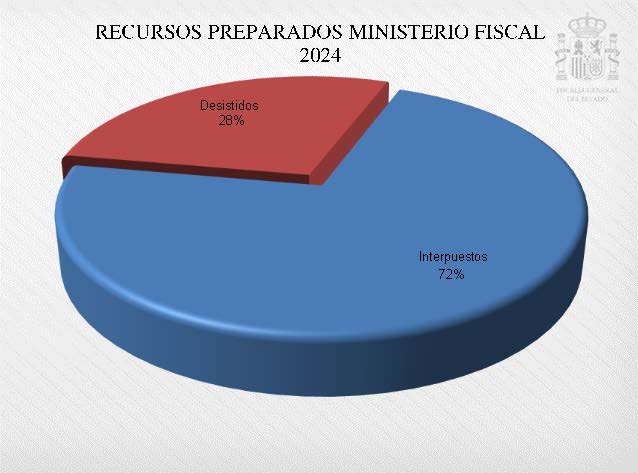

Durante el año 2024 se anunciaron por el MF un total de 79 recursos de casación, de los cuales 22 fueron desistidos por la Fiscalía del Tribunal Supremo y 57 fueron efectivamente interpuestos.

Hay que destacar la gran disminución de recursos formalizados por el MF respecto del año 2023, en el que registraron 366, 249 de ellos como consecuencia de la reforma operada por la LO 10/2022.

De los 57 recursos de casación que el Fiscal ha formalizado ante la Sala II en el año 2024, la Sala ha resuelto un total de 3 recursos en el año 2024 y otros 4 ya en los tres primeros meses del año 2025.

En todos los casos se trataba de causas con preso, salvo en uno, el correspondiente al recurso núm. 7/2024 que dio lugar al rollo de Sala 1/844/2024, por el que se interponía recurso de casación por vulneración de precepto constitucional, contra el dictado por el TSJ de Catalunya, en apelación del auto dictado por la Sección 5.º de la Audiencia Provincial de Barcelona, declarando no ser competente para el enjuiciamiento y fallo de la causa en la que el Fiscal había calificado los hechos objeto de acusación, entre otros, como delito relativo al ejercicio de los derechos y libertades públicas, previsto y penado en el art. 510.2 a) y 5 del CP en concurso de normas con un delito contra la integridad moral, previsto y penado en el artículo 173.1 del Código Penal, recurso que ha sido resuelto en STS núm. 743/2024 de 16 de junio de 2024, estimando el recurso interpuesto.

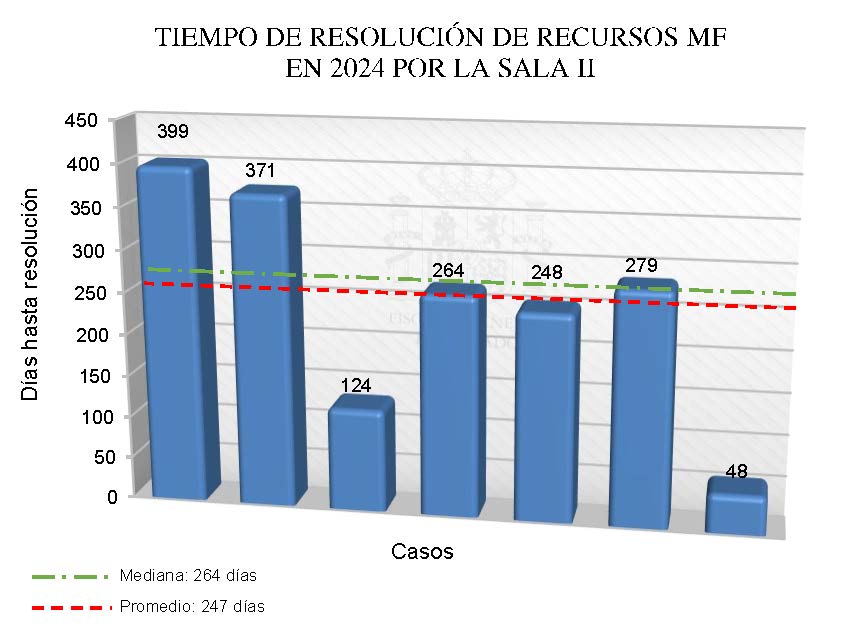

Con referencia a tales recursos, se aprecia que, entre la fecha de interposición del recurso y su resolución por la Sala, el promedio de días hasta dicha resolución fue de 247 (aproximadamente 8 meses), habiéndose resuelto la mitad de esos 7 casos en menos de 9 meses (la mediana está en 264 días).

|

Fecha Interposición |

Fecha Resolución |

Días hasta resolución |

|

2024-01-17 |

2025-02-19 |

399 |

|

2024-02-14 |

2025-02-19 |

371 |

|

2024-02-13 |

2024-06-16 |

124 |

|

2024-03-24 |

2024-12-13 |

264 |

|

2024-05-20 |

2025-01-23 |

248 |

|

2024-05-29 |

2025-03-04 |

279 |

|

2024-09-24 |

2024-11-11 |

48 |

Se aprecia así en el siguiente gráfico:

Cada barra representa un caso, siendo la línea roja discontinua la que marca el promedio (247 días) y la línea verde punteada la mediana (264 días).

Es de destacar que la mayoría de los casos se sitúan entre 240 y 400 días y el promedio se ve alterado por un caso concreto que se resolvió en 48 días.

Se trató del recurso 57/2024, en el que la Sala de apelación aprecia que la sentencia yerra en el juicio de tipicidad realizado, por cuanto considera que, atendiendo a los hechos (un tirón de bolso que causó lesiones leves consistentes en cervicalgia y contractura muscular por el daño provocado por la correa del bolso) y habida cuenta de la menor intensidad de la violencia y al escaso valor del resultado de la acción, procede apreciar el tipo atenuado del delito de robo del artículo 242.4 CP. Tal planteamiento constituye un problema jurídico-penal que reviste interés casacional, en cuanto la sentencia recurrida se opone abiertamente a la caracterización jurisprudencial de la menor entidad del artículo 242. 4 del Código Penal. La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en STS núm. 994/2024 de 11 de noviembre, estima el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal, anula sentencia recurrida y declara la firmeza de la sentencia de instancia que había condenado por delito de robo con violencia del artículo 237 en relación con el 242. 1.º del Código Penal, excluyendo el tipo atenuado del núm. 4 del artículo 242 CP.

Lo más llamativo es, precisamente, que de los 57 recursos formalizados solo 7 se han resuelto hasta la fecha, es decir solo un 12,28%.

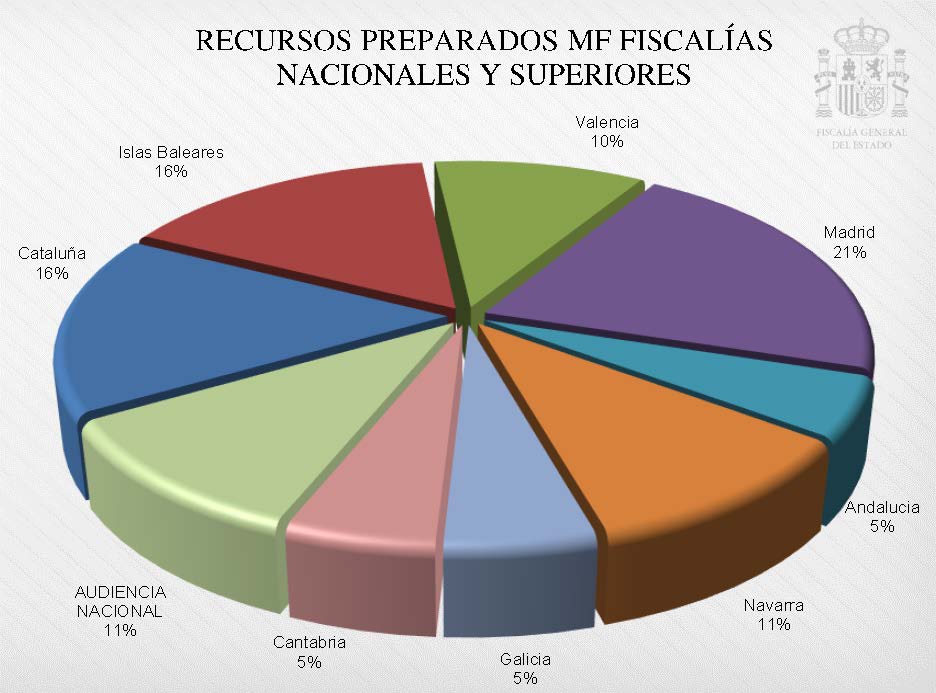

En cuanto al origen de los recursos que se han formalizado por el Ministerio Fiscal se distribuyen de la siguiente manera:

1.2.4 Análisis de las resoluciones dictadas por la sala segunda del Tribunal Supremo durante el año 2024

Tomando en consideración las resoluciones dictadas de la Sala Segunda durante el año 2024, se ponen de manifiesto los siguientes extremos:

– Sentencias:

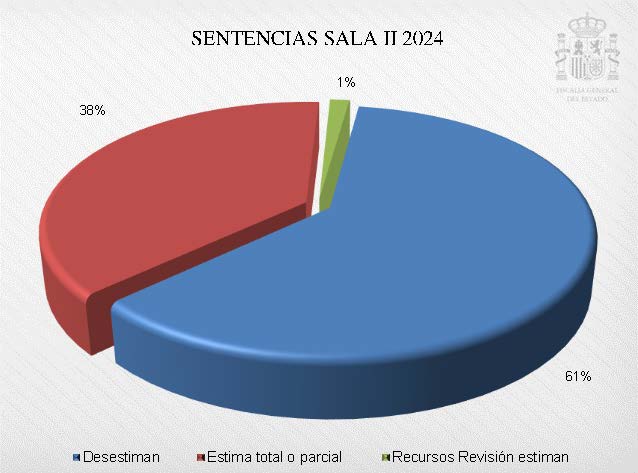

Se han pronunciado por la Sala II del Tribunal Supremo un total de 1.195 sentencias (no coincidiendo la numeración de las mismas por cuanto no figuran sentencias en cinco casos, en tanto que, en otros cinco, figuran dos sentencias con el mismo número).

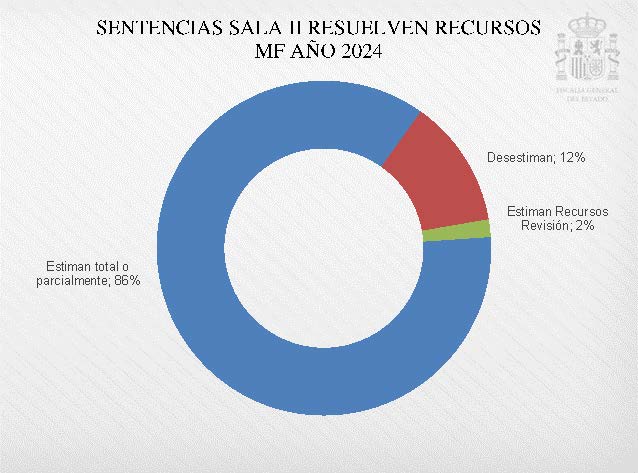

La Sala ha resuelto desestimando los recursos interpuestos en 727 casos y estimándolos total o parcialmente en 451. También se ha pronunciado estimando 17 recursos de revisión.

De las 1.195 sentencias dictadas, el MF era el recurrente en 250 asuntos, siendo el fallo estimatorio, total o parcialmente, en 215 sentencias y desestimatorio en 31. Aquí se aprecia la incidencia de la reforma operada por LO 10/2022, de 6 de septiembre, pues un número tan elevado de recursos por parte del Ministerio Fiscal solo se ha producido en el año 2023.

También se dictaron 4 sentencias en recurso de revisión interpuestos por el Ministerio Fiscal, todas ellas estimando el recurso.

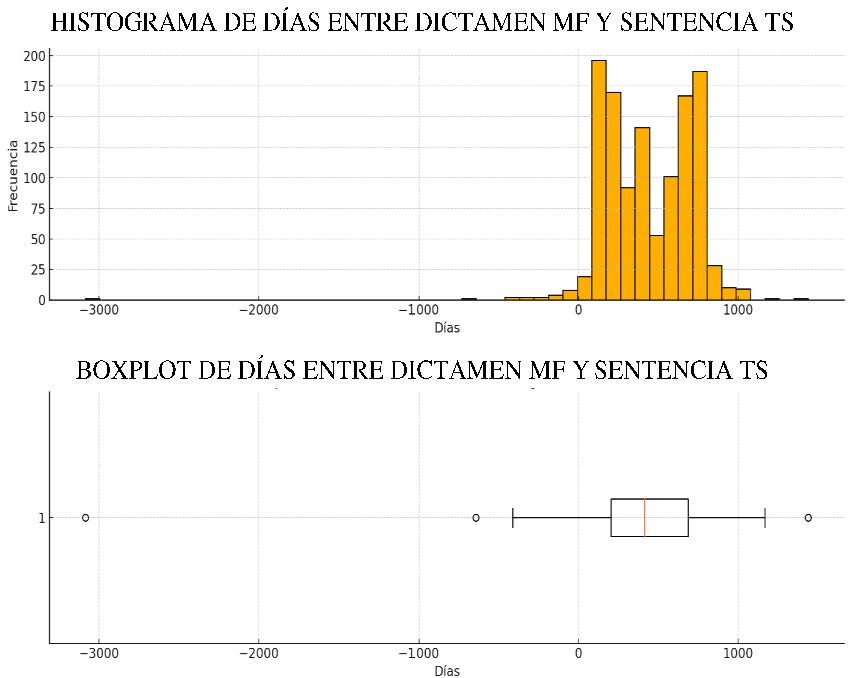

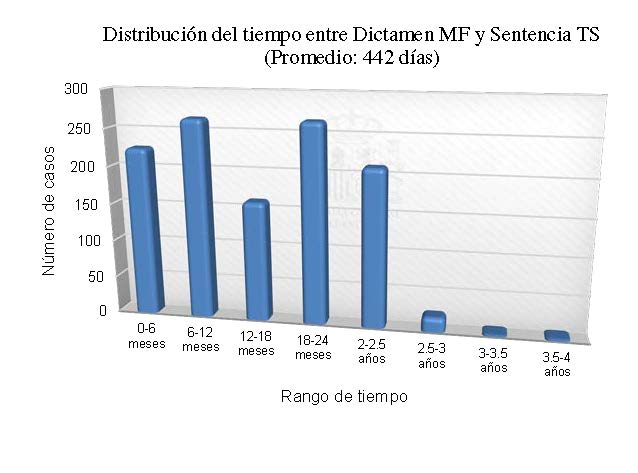

Del análisis de los datos obtenidos de las aplicaciones de la Fiscalía del Tribunal Supremo (Lotus Notes) referido a 1.195 sentencias del Tribunal Supremo pronunciadas durante el año 2024, y desde la perspectiva de la relación entre las posturas mantenidas por el Ministerio Fiscal, los tipos de sentencia de casación y los lapsos temporales entre la emisión del dictamen por el MF y la resolución de la Sala, se pueden destacar los siguientes aspectos generales:

La cantidad total de casos analizados han sido 1.195; la media de resolución de los asuntos se sitúa en, aproximadamente 441 días, siendo la mediana o valor central de 414 días. El 25% de los casos se resolvieron en menos de 204 días y el 75% en menos de 687 días, siendo el máximo en resolución de 1.439 días.

El histograma muestra una concentración entre 200 y 700 días, lo que coincide con la media y la mediana.

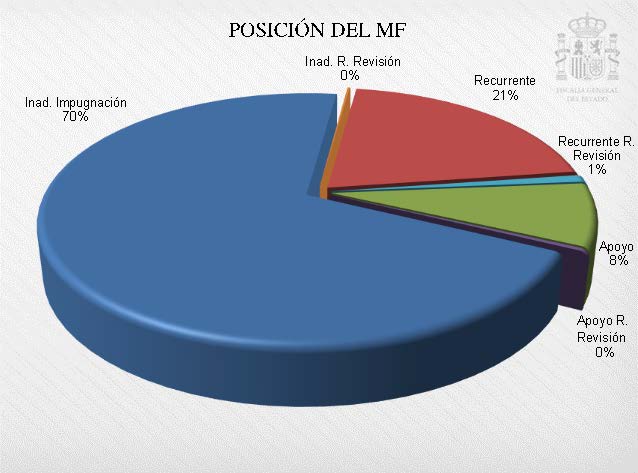

Unificando los distintos criterios registrados en torno a la posición que ha adoptado el Ministerio Fiscal en los recursos resueltos por la Sala II durante el año 2024 se obtiene el siguiente gráfico:

Se advierte que el tiempo medio en dictar sentencia por la Sala en los casos en los que el Ministerio Fiscal es quien interpone el recurso, se sitúa en unos 400 días. Cuando la posición del MF es la de apoyo o apoyo parcial, la media viene a situarse en unos 386 días. En los supuestos en los que la posición de la Fiscalía es la de interesar la inadmisión o impugnación del recurso, la media se sitúa entre los 464 y 631 días.

Resulta relevante analizar el tiempo que transcurre entre la fecha de emisión del dictamen por la Fiscalía del Tribunal Supremo y la fecha de la Sentencia de la Sala II, lo que se muestra en el siguiente gráfico:

La mayoría de los casos se resolvieron entre los 204 y 687 días.

El mayor número de sentencias es desestimatorio del recurso interpuesto con una media de 453 días para su resolución; en el caso de que la sentencia sea estimatoria total o parcialmente, la media se sitúa entre los 418 y 463 días para su resolución.

Respecto de los recursos de revisión su resolución se sitúa en una media de 226 días.

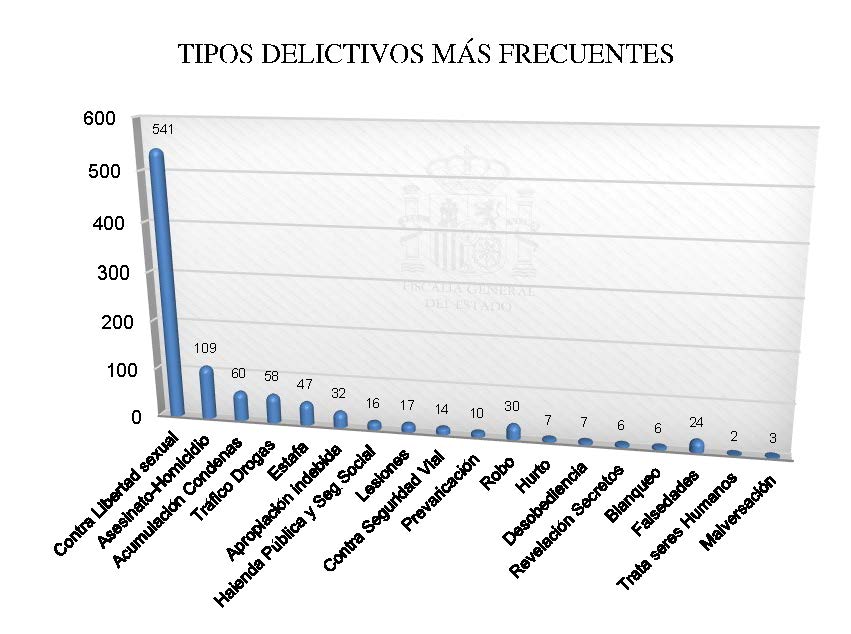

Los tipos penales sobre los que se ha pronunciado la Sala durante el año 2024, sin pretensiones de exhaustividad, en un mayor número de casos son los siguientes:

Se advierte claramente como la incidencia de la aplicación de la LO 10/2022 vuelve a manifestarse por cuanto el número de recursos relativos a los delitos contra la libertad sexual se disparan con relación a los restantes tipos penales que más frecuentemente han sido objeto de las sentencias de la Sala II.

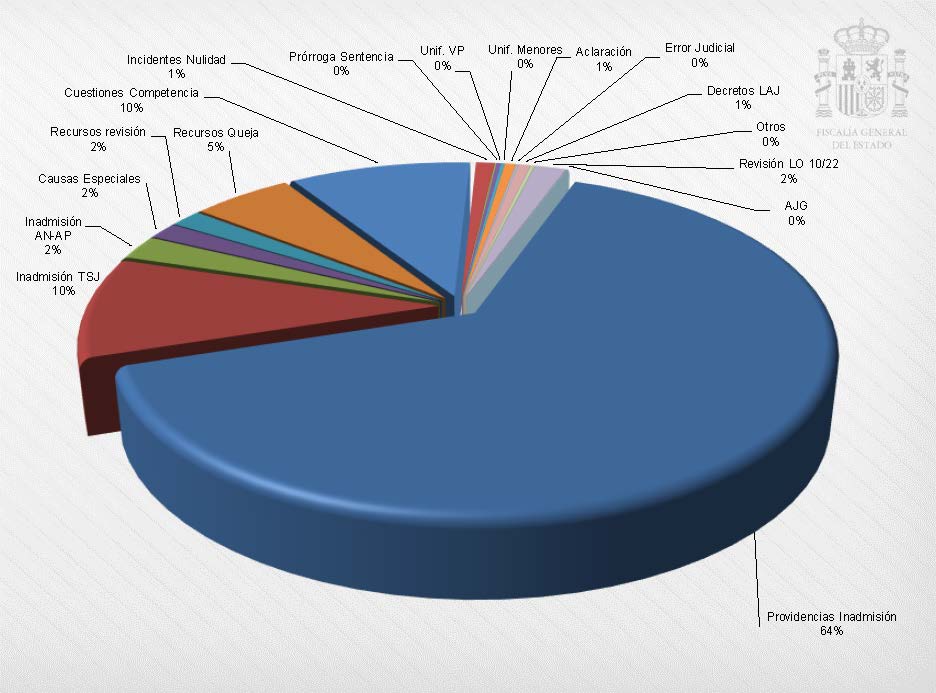

– Autos y Providencias

La Sala ha dictado también un total 8.388, un total de 1.068 resoluciones más que en el año anterior que fueron 7.320 lo que supone un 12,73% más que el año anterior, resoluciones que se desglosan de la siguiente manera:

|

Providencias de Inadmisión |

5.410 |

|

1. Inadmisión Sentencias TSJ |

816 |

|

2. Autos |

|

|

2.1 Inadmisión Sentecia AP |

199 |

|

2.2 Inadmisión Revisión LO 10/22 |

141 |

|

2.3 Causas Especiales |

136 |

|

2.4 Recursos de revisión |

143 |

|

2.5. Recursos de Queja |

457 |

|

2.6 Cuestiones de Competencia |

828 |

|

2.7 Recursos contra Decretos del LAJ |

54 |

|

2.8 Incidentes de nulidad |

84 |

|

2.9. Autos de prórroga del plazo para dictar sentencia |

6 |

|

2.10 Recursos para la Unificación de Doctrina en Vigilancia Penitenciaria |

21 |

|

2.11 Recursos para la Unificación de Doctrina en Menores |

15 |

|

2.12 Autos de Aclaración |

50 |

|

2.13 Error Judicial |

10 |

|

2.14 Otras materias (tasaciones de costas, etc.) |

16 |

|

2.15 Asistencia Jurídica Gratuita |

2 |

Gráficamente se representan los datos de la siguiente manera:

Destaca sobremanera el incremento notable de las cuestiones de competencia que ascendieron a 828 asuntos, lo que implica un 70,72% de aumento respecto del año 2023 que fueron 485 y de los recursos de queja que ascendieron a 457 asuntos con un significativo aumento del 236,02% respecto del año anterior, que ascendieron a 136.

La reforma operada en la LECrim por medio del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea, destaca en su preámbulo que se incluyen diversas medidas de carácter procesal, modificando la normativa reguladora del proceso en los diferentes órdenes jurisdiccionales. En lo que atañe a la LECrim, la modificación se concretó en el Titulo VII del Libro Quinto del RDL, consistente en introducir una serie de filtros, por un lado, al exigir que se incluya en el escrito de preparación del recurso de casación un breve extracto del motivo o motivos de casación que se pretenden esgrimir, así como que se cite el precepto del Código Penal de carácter sustantivo que se considere vulnerado; y, por otro, prevé expresamente que la Audiencia Provincial o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional puedan tener por no preparado el recurso, en el caso de que el motivo o motivos se aleguen por otra vía distinta a la prevista en el artículo 849.1 LECrim (error de derecho) o no se cite el precepto del Código Penal de carácter sustantivo que se considere vulnerado. Como se apuntó en la memoria pasada estos filtros podrían dar lugar a un incremento notable de los recursos de queja, como así efectivamente ha ocurrido al pasar de los 136 del año anterior a los 457 del año 2024.

Como se ha indicado, continúa el incremento de las cuestiones de competencia que se plantean ante la Sala II, en la práctica totalidad de carácter negativo, pues de las 485 suscitadas en el año 2023, se han alcanzado las 828 en el año 2024.

Esta situación es muy preocupante en cuanto la mayor parte de las ocasiones, ni se continúan por los juzgados en liza la instrucción de la causa ni se prorrogan los plazos de instrucción, con la consiguiente ineficacia de lo resuelto finalmente por cuanto habrán transcurrido aquellos plazos, habida cuenta de la demora en resolver la cuestión competencial.

En este punto, hay que mencionar que, en la práctica totalidad de los dictámenes del Ministerio Fiscal en cada uno de los territorios implicados en la cuestión de competencia se sostiene la falta de competencia del órgano jurisdiccional propio, poniéndose de manifiesto con ello que no existe previo contacto entre las fiscalías territoriales, circunstancia que podría evitar, en muchas ocasiones, el planteamiento de la cuestión de competencia.

1.2.5 Resoluciones Del Tribunal Supremo de interés

1.2.5.1 Sentencias del Pleno de la Sala Segunda

En el año 2024 se han dictado siete sentencias del Pleno por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, lo que supone un notable descenso respecto del año anterior en que se dictaron treinta y una sentencias. La razón fundamental de este descenso estriba en que el año anterior la mayor parte de las sentencias (27) se dictaron como consecuencia de revisión de penas en recursos interpuestos tras la entrada en vigor de la LO 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.

Se reseñan a continuación:

1. STS 84/2024, de 28 de enero (REC 6731/2021)

Falsedad en documento oficial: Soporte material totalmente falso de un permiso de conducir colombiano en el que tanto la fotografía como todas las circunstancias y datos de identidad que se plasman en el mismo son verdaderas. La falsedad del soporte material del documento no incide en la veracidad de los datos e información que éste incorpora. Se trata de una falsedad meramente formal sin trascendencia para el tráfico jurídico.

Recurso del Ministerio Fiscal

Se trataba de un documento cuyo soporte material es totalmente falso, pero los datos que el mismo contiene se corresponden íntegramente con la realidad que reflejan. La fotografía de documento era la del acusado, los datos de identidad se correspondían plenamente con sus datos personales, y aquel efectivamente era titular en Colombia del permiso de conducir que el documento refleja.

Por ello, no es un documento falso en sí mismo en el sentido de que afirme falazmente algo discordante con la realidad. No se está fingiendo que el acusado respondiera a unos datos de identidad distintos a los suyos propios, ni se creaba la apariencia de que se hallara en posesión de una licencia para conducir vehículos de la que careciera. En definitiva, la falsedad del soporte material del documento no incide en la veracidad de los datos e información que este incorpora.

Todo ello denota, pues, que nos encontramos ante una falsedad meramente formal sin trascendencia para el tráfico jurídico.

No se trataba de acreditar con el documento una situación fáctica o jurídica inexistente en relación con el acusado.

Por el contrario, todos los datos y circunstancias consignados en el documento coincidían plenamente con la realidad, por lo que la conducta que se imputa al recurrente excluye el menoscabo de la fe pública y de la seguridad del tráfico jurídico.

En consecuencia, no ha sido alterada la función probatoria del documento, en cuanto que el intervenido en poder del acusado no fue creado para probar o acreditar circunstancia alguna distinta a la realidad. Tampoco las otras funciones de este, ya que la persona identificada en el ocupado era el propio acusado. Por ello el hecho no se subsume bajo el tipo contemplado en los artículos 390.1. 1° y 2° y 392.1 CP.

2. STS 85/2024, de 28 de enero (REC 5756/2021)

Imposibilidad de apreciar una atenuante analógica en relación con la cláusula de exclusión de responsabilidad del artículo 183 bis CP.

Se formula voto particular suscrito por cinco magistrados.

Si la prueba ha excluido la proximidad por edad y en el grado de desarrollo o madurez que reclama la cláusula de no tipicidad, ello comporta, como consecuencia necesaria, que el consentimiento otorgado por la persona menor de edad para mantener relaciones sexuales con la persona mayor de edad es irrelevante, por inválido. Ello supone que la conducta sexual desarrollada satisface todas las exigencias de tipicidad y de idoneidad para lesionar el bien jurídico protegido. Precisamente, la ductilidad de la regulación, al no contemplar franjas de edad determinadas como límites aplicativos, obliga considerar que cuando se excluye la proximidad «combinatoria» –edad/madurez/desarrollo– reclamada por la norma para identificar consentimiento válido no hay razón para activar fórmulas de atenuación basadas en la incierta categoría de la cuasiproximidad. Como tampoco puede generar una suerte de subtipo atenuado sobre la base de un semiconsentimiento o consentimiento imperfecto de la víctima sin riesgo de contradecir el propio sentido de la norma prohibitiva y de superar en mucho la función que puede cumplir la analogía. Ni el hecho objetivamente se convierte en menos disvalioso ni puede tampoco traducirse, por sí, en un factor de reducción de la culpabilidad del autor. Los tipos penales representan el contenido de desvalor de la norma que los jueces debemos reconstruir mirando al fin y a la «ratio» del enunciado normativo, evitando interpretaciones que las contradigan e impidan, a la postre, su aplicación. Y parece claro que no es posible decantar esa posibilidad atenuatoria del tenor del artículo 183 bis CP sin desconocer, al tiempo, el fundamento de la norma que protege la libertad sexual de las personas menores de 16 años, descartando toda relevancia al consentimiento que no sea plenamente libre y, por tanto, válido. Consentimiento legitimador que no se dará cuando la persona mayor se aprovecha, precisamente, de la menor madurez y diferencia de edad de la víctima para mantener con ella relaciones sexuales. Lo anterior no quiere decir, ni mucho menos, que las circunstancias personales del autor reveladas en el juicio, también las relativas a su edad y grado de madurez, no deban ser tomadas en cuenta. De contrario, se presentan particularmente relevantes para: primero, determinar si, puestas en relación con la entidad del hecho, permiten, como se precisa en el artículo 181.3 CP, la aplicación del tipo atenuado; segundo, individualizar, como exige el artículo 66.1. 6.º CP, la pena puntual que debe imponerse. Y sin perjuicio, además, de que, vinculados a dichas circunstancias, puedan identificarse factores psicobiológicos que afecten a las bases de imputabilidad o la concurrencia de alguna clase de error que justifiquen la atenuación o, incluso, la exención de responsabilidad.

3. STS 202/2024, de 5 de marzo (REC 10218/2022)

Acumulación: el límite máximo de cumplimiento de 25 años del artículo 76.1 a) CP (alguno de los delitos en concurso real está castigado con prisión de hasta 20 años) opera atendiendo a la pena señalada al delito en abstracto, sin tomar en consideración la eventual concurrencia de una eximente incompleta, varias atenuantes o una muy cualificada que determinen una obligada degradación.

Se formula voto particular suscrito por dos magistrados.

El delito intentado es una categoría propia y distinta del consumado. La pena en abstracto de un delito intentado es la resultante de degradar uno o dos grados la pena del delito consumado. Será ese marco penal determinado por el grado de ejecución el que debe cumplir los requisitos de hasta 20 años o más de 20 años establecidos en el artículo 76 CP. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a una degradación de pena ex artículo 66 (o, eventualmente, art. 68) no estamos ante un delito diferenciado en abstracto. Es el mismo delito el que se castiga, aunque acompañado de unos elementos accesorios –circunstancias modificativas– que no permiten hablar de un delito distinto al definido en la parte especial. Hay que estar a la pena señalada al delito, no a la pena asignada a un delito con concurrencia de las circunstancias X, Y o Z. Esa ya no es pena señalada al delito, sino pena derivada de la aplicación de las circunstancias que acompañan a un concreto delito ejecutado. La tentativa supone una conducta distinta (intentar matar); la concurrencia de circunstancias, no (se mata, pero luego se repara; o se mata acuciado por el miedo). Eso hace que la respuesta a ofrecer al supuesto planteado por el recurrente haya de ser diferente a la establecida para los casos de tentativa.

A ello conducen, igualmente, otros argumentos sistemáticos que han de ser tomados en consideración evaluando las consecuencias de abrir paso a la tesis del recurrente y mantener, como se debe mantener, la congruencia, con esa opción.

a) De una parte, no podemos olvidar las repercusiones de esa interpretación en la exégesis del artículo 131 CP donde aparece un problema parecido. Aunque la terminología no es exactamente la misma, y podríamos encontrar algún elemento de diferenciación que evitase proyectar la lectura propuesta del artículo 76 al artículo 131 CP, no se puede desdeñar ese efecto colateral.

b) Además, no podemos obcecarnos por la falsa idea de que la interpretación propuesta es alentada por la bandera del principio pro libertate, en tanto sería una forma de mitigar la severidad del artículo 76 CP. Esa exégesis puede ser beneficiosa para el penado en unos casos; pero perjudicial en otros. Es un arma de doble filo. No sería factible sostener que hemos de estar a la penalidad resultante del juego del artículo 66 CP cuando beneficia al penado y excluir el supuesto inverso. Si dejamos operar al artículo 66 ha de ser sin limitaciones ni voluntariosas matizaciones. En casos de multirreincidencia (art. 66.1. 5.ª), la pena a tomar en consideración no sería la señalada al delito, sino esa misma pero elevada en un grado, provocando que quienes, en la interpretación hasta ahora pacífica, no quedaban afectados por las previsiones del artículo 76 1. b) viesen incrementado su máximo de cumplimiento de veinte a veinticinco años.

Ese efecto podría derivar también de la regla del artículo 74 CP (aunque este supuesto será insólito en cuanto la imposibilidad de aplicar la continuidad a la mayoría de los delitos que tutelan bienes estrictamente personales dificulta mucho su aparición); o de las reglas penológicas del concurso medial.

El entendimiento propuesto en el recurso dulcifica en unos casos el régimen del artículo 76 CP tal y como viene siendo interpretado; pero lo endurece en otros. Aunque no se oculta que cabe identificar algún parámetro para defender que debe tomarse en consideración el artículo 66 cuando desborda el marco penal por debajo (art. 66.1. 2.ª) y no cuando lo hace por arriba (art. 66.1. 5.ª), es difícil no deslizarse hacia lo que se nos antoja más coherente: también cuando se faculta un incremento punitivo habrá que estar al nuevo techo punitivo. El delito cometido por un multirreincidente, ¿no está castigado con pena de hasta el máximo imponible? La preposición hasta indica el límite máximo. No es imperativo subir, pero tampoco es imperativo imponer los máximos de los marcos legales. Y aunque la pena elegida concretamente no supere el inicial marco penal, se impondrá, expresa o implícitamente, ponderando normalmente, esa posibilidad de incremento que autoriza la ley.

c) En otro orden de cosas, habiendo dado entrada al artículo 66 CP en la medición de la pena a los efectos del artículo 76 CP, no habría razón alguna para excluir las demás reglas de ese precepto. ¿Qué motivo hay para atender a unas –las que permiten bajar o subir de grado– y no a otras –las que dentro de la horquilla legal fijan un tope máximo (por ej., concurrencia de una atenuante)? De ahí llegaríamos a la consecuencia –que se nos antoja muy distante de las intenciones del legislador– de que la apreciación de cualquier atenuante (v. gr., unas dilaciones indebidas) en un delito castigado con pena de quince a veinticinco años, cancelaría esa previsión (pena máxima veinte años menos un día: valga como ejemplo, sin pretender mediar en la cuestión de cómo separar las dos mitades de una pena y decidir si tienen o no un punto común compartido). Pues bien, se daría lugar a paradojas poco explicables. El partícipe secundario a quien se le impuso una pena muy inferior –el mínimo: quince años–, por considerarse que su intervención fue mucho menos grave, vería que su límite máximo de cumplimiento en caso de concurrencia con otros delitos se fijaría en veinticinco años. El correo, en cambio, condenado a pena de diecinueve años pese a apreciarse en él una atenuante analógica (drogadicción), dada la mayor energía criminal y protagonismo mostrado, vería reducido ese máximo a veinte años de cumplimiento efectivo.

En verdad este argumento comparativo en el territorio en que nos movemos no goza de especial fuerza, pues son muchas las paradojas que surgen de la aplicación del artículo 76 que, en su formulación, tiene algo de caprichoso. Pero no deja de ser otra razón que abona la exégesis que nos parece más respetuosa con la legalidad.

Finalmente, si nos situamos en esa pendiente (hay que tomar en consideración los resultados de la aplicación del artículo 66 CP) acabaríamos deslizándonos hasta a la idea de que tampoco se podría hacer caso omiso del artículo 66.1. 6.ª y 7.ª. Pena señalada en la ley sería la fijada en concreto con arreglo a esos criterios, también legales, que contiene todo el artículo 66. De esa forma habríamos dado la vuelta completa a la expresión del legislador. La pena señalada al delito por la ley la habríamos convertido en la pena efectivamente impuesta en la sentencia. Con ello no solo nos apartaríamos de la voluntad del legislador, sino que, además, traicionaríamos el mismo lenguaje: donde dice «delito castigado con pena de hasta veinte años», leeríamos delito «castigado con pena de veinte años».

4. STS 265/2024, de 18 de marzo (REC 7379/2021)

Reincidencia: no se puede aplicar como fecha de extinción de la condena la fecha de la acumulación jurídica; en consecuencia, los criterios para el cómputo son los siguientes: si consta la fecha de la extinción de la condena en el conjunto de la acumulación jurídica, a ella debemos estar; segundo, en caso contrario puede partirse de la fecha de la firmeza de la sentencia y sumarle el plazo de seguridad o cancelación del artículo 136 del Código Penal, y en tercer lugar, si nada de ello consta, entenderemos que falta un dato sustancial que es la fecha para verificar el cómputo de la reincidencia, por lo que no se puede estimar aplicable tal circunstancia agravante.

Sobre la agravante de reincidencia, nuestra doctrina legal (ad exemplum, Sentencia 211/2015, de 14 de abril, que incluye referencia a otras muchas), declara:

«En casos de duda sobre la cancelabilidad del antecedente, la jurisprudencia de esta Sala ha aplicado tajantemente el principio in dubio (...). En ese extremo, como apunta el Fiscal, este Tribunal opera con una extraordinaria rigidez, exigencia de garantías y principios en los que no pueden abrirse orificios. La STS 675/2012, de 24 de julio, constituye un botón de muestra de una línea jurisprudencial consolidada: «Según jurisprudencia reiterada de esta Sala, para apreciar la reincidencia es imprescindible que consten en el factum de la sentencia los siguientes datos: fecha de la firmeza de las sentencias condenatorias, el delito por el que se dictó la condena, la pena o penas impuestas, y la fecha en la que el penado las dejó efectivamente extinguidas. Este último extremo solo será innecesario en aquellos casos en los que el plazo de cancelación no haya podido transcurrir entre la fecha de la sentencia condenatoria y la fecha de ejecución del hecho que es objeto del enjuiciamiento actual (...). Y en los supuestos en que no consten en la causa los datos necesarios se impone practicar un cómputo del plazo de rehabilitación favorable al reo, pues bien pudo extinguirse la condena impuesta por circunstancias tales como abono de prisión preventiva, redención, indulto o expediente de refundición (SSTS 875/2007, de 7 de noviembre; 132/2008, de 12 de febrero; 647/2008, de 23 de septiembre; 1175/2009, de 16 de noviembre; y 1061/2010, de 10 de noviembre)».

Las dudas sobre la reincidencia han de abocar a su no apreciación y en este caso a la estimación del recurso adhesivo (...) (STS 420/2013, de 23 de mayo). El Fiscal en su escrito de calificación sí recogía todos los datos suficientes para fundar la agravante extraídos de la hoja penal que evidencia la secuencia de la ejecutoria de aquella causa, así como la pena que efectivamente se impuso. Posiblemente por considerarlo obvio, la Audiencia prescindió de esos datos adicionales en el relato de hechos probados, sin advertir que esa omisión abría las puertas de la compatibilidad del factum con la cancelabilidad del antecedente.»

La STS, Sala Segunda, 96/2015, de 5 de febrero, al tratar la forma de computar el plazo de cancelación del artículo 136 CP, dice que «[e]s legalmente inviable que la responsabilidad criminal quede extinguida antes de ser oficialmente proclamada, es decir, antes de la firmeza de la sentencia. El dies a quo del plazo de cancelación hay que situarlo en el momento de extinción de la pena que nunca puede preceder al de firmeza de la condena (art. 38 CP)».

Con respecto a la acumulación jurídica, la regulación legal de la acumulación es parca, lo que obliga a una interpretación integradora de la misma que debe mantener una orientación pro-reo. Por ello, aunque el conjunto punitivo resultante de la acumulación jurídica de penas se tome legalmente en consideración como un bloque unitario de cara a la aplicación al penado de determinados beneficios (art. 78.1 CP), no puede partirse de esa premisa en su perjuicio en los aspectos que la norma no contempla.

El artículo 76.1 CP está orientado a reducir a un límite máximo racional la extensión de privación de libertad de una persona por hechos cometidos en un determinado lapso temporal (entre otras, SSTS 1249/1997; 11/1998; 109/1998; 328/1998; 1159/2000; 649/2004; 192/2010; 253/2010; 1169/2011; 369/2014 o 572/2016, de 15 de junio), y el silencio legal no puede sustentar una interpretación en perjuicio del condenado, como la que supone considerar con carácter general que el momento de extinción de todas las penas que componen el conjunto punitivo se retrasa hasta el límite total de cumplimiento, y con él el inicio del plazo de cancelación (art. 136). Es imprescindible examinar en cada caso los términos de la acumulación realizada. Pues el momento de extinción de algunas de las penas integradas en la misma podrá ser perfectamente individualizado, en particular el de las más graves, que por ello se ejecutarán materialmente primero según el orden que determina el artículo 75 CP. Habrá otras que solo resulten parcialmente cumplidas de manera efectiva, e incluso puede que algunas, por exceder del límite máximo de cumplimiento fijado, queden extinguidas por efecto de la acumulación sin ni siquiera haberse iniciado su cumplimiento real. Para estas últimas y para las que solo se cumplan en parte, esa fecha límite marcará la de su extinción por cumplimiento, pero no para todas las restantes.

Señala la jurisprudencia que «[l]a solución que apunta la [parte] recurrente aporta criterios de certeza, pero se aparta de la necesaria orientación pro reo en la medida que dilata el inicio del plazo de cancelación de todas las penas jurídicamente acumuladas, con lo que se llega a lesionar derechos adquiridos por el penado en relación con el mismo. Porque es evidente que algunas de las penas, y desde luego la de mayor duración, se han cumplido antes de alcanzar el límite máximo que la triplica. Y una vez cumplida de manera efectiva, no existen razones fundadas para entender que no hace nacer un plazo de cancelación respeto al antecedente que integra. Plazo que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 136, solo se interrumpe por la comisión de un nuevo delito. Sin olvidar que incluso la doctrina de esta Sala desde el Pleno de 8 de mayo de 1997 referido al artículo 70 CP de 1973, y más recientemente mantenida en las SSTS 297/2008, de 15 de mayo; 434/2013, de 23 de mayo, o 172/2014, de 5 de marzo, referidas ya al CP de 1995, ha admitido que se incluyan en la acumulación que se realiza con base en el artículo 76.1 CP penas que ya habían sido cumplidas y respecto a las que produjo el licenciamiento definitivo, porque el incidente de acumulación no puede quedar condicionado al azar de una tramitación procesal más o menos rápida, aspecto ajeno a la conducta del sujeto y del que no debe resultarle perjuicio. Siempre partiendo de una orientación en beneficio del reo que no puede tornarse en su contra haciéndole perder un derecho en cuanto al inicio del cómputo de cancelación que ya ha adquirido. Y ese análisis individualizado se impone en mayor medida en relación con la agravante de reincidencia. La acumulación aglutina condenas que dimanan de infracciones heterogéneas vinculadas por un elemento de conexión cronológica –que dimanen de hechos que, atendiendo al momento de su comisión, pudieron haberse enjuiciado en un solo proceso–. Sin embargo, de cara a la reincidencia solo serán efectivas las condenas por delitos incluidos en el mismo título del CP y de la misma naturaleza. Diferenciación que abona el tratamiento diferenciado de las condenas eficientes para conformar la agravación. Y en los casos en que no sea posible realizar ese análisis particularizado, necesariamente habremos de acudir como fecha de extinción a la de firmeza de la sentencia.

Esta doctrina resulta de la STS 885/2016, de 24 de noviembre, y de la STS 694/2017, de 24 de octubre.

También hemos dicho (STS 620/2023, de 17 de julio, reproduciendo la STS 495/2015, de 29 de junio) que en el relato de hechos probados de la sentencia penal deben constar todos los elementos de la conducta que sean relevantes para la subsunción en un determinado tipo penal, incluidos los de carácter subjetivo. Y en lo que a la agravante de reincidencia se refiere, entre otras las SSTS 857/2016, de 11 de noviembre o 217/2016 de 15 de marzo, han afirmado que las carencias en la reproducción de la secuencia fáctica no pueden suplirse en perjuicio del reo por la mención de datos concretos en los fundamentos jurídicos o la remisión a la hoja histórico penal incorporada en las actuaciones, por lo que no puede acudirse al examen de las actuaciones al amparo del artículo 899 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pues ello supondría incorporar nuevos datos a la sentencia, siendo así que la medida excepcional de acudir al examen de la causa implica una facultad extraordinaria que no puede nunca emplearse cuando perjudique directa o indirectamente al reo.

En nuestro caso, el antecedente resulta de una sentencia condenatoria de Cáceres. En concreto, la fecha de extinción de la Sentencia de 29 de marzo de 1995 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres, que impuso la pena de 12 años de prisión por robo con violencia o intimidación (además de la pena de 3 meses de prisión por hurto), sentencia por robo que se cumplió en primer lugar (arts. 75 y 76 del Código Penal), y que no pudo quedar extinguida el 2 de septiembre 2017, fecha de la finalización de la acumulación jurídica, sino como mucho en 2007, siendo el plazo de rehabilitación (en el supuesto más favorable, cinco años, ex artículo 136 del Código Penal), lo que nos llevaría a la fecha de extinción en el año 2012, y siendo así que cuando cometió los hechos que aquí se están juzgando, 6 de septiembre de 2019, la condena anterior no podría considerarse como antecedente no cancelado, y de todos modos, tal imprecisión originaría sumado a la consideración pro reo, lleva a la inaplicación de la agravante de reincidencia, pues conforme a la jurisprudencia citada, no podría ser considerada como fecha de extinción la del día 2 de septiembre de 2017, que es la de finalización de la operación de acumulación jurídica.

En consecuencia, el Pleno de la Sala acuerda la siguiente doctrina legal: en caso de refundición no se puede aplicar como fecha de extinción de las diversas condenas que integran la acumulación jurídica la fecha correspondiente al máximo de cumplimiento; en consecuencia, los criterios para el cómputo son los siguientes: si consta la fecha de extinción de la condena dentro del conjunto de la acumulación jurídica, a ella debemos estar; segundo, en caso contrario puede partirse de la fecha de la firmeza de la sentencia, adicionarle la duración de la pena impuesta (con reducción de la situación de preventivo, si constare) y sumarle el plazo de cancelación del artículo 136 del Código Penal, y en tercer lugar, si nada de ello consta, ha de entenderse que falta un dato sustancial que es la fecha de extinción de la condena como dato para verificar el cómputo de la reincidencia, por lo que no se puede estimar aplicable tal circunstancia agravante.

5. STS 266/2024, de 18 de marzo (REC 3725/2021)

Delito de robo con fuerza. La apropiación de unas llaves que no están a disposición del autor y que serán utilizadas para abrir una caja de caudales supone su obtención por un medio que constituye infracción penal, a los efectos de ser consideradas llaves falsas conforme al artículo 239.2 del Código Penal.

Se formula voto particular suscrito por cuatro magistrados.

Recurso del Ministerio Fiscal.

En este caso, la acusada se «hizo» con unas llaves que no estaban a su disposición, y ello con el objeto de abrir la caja de caudales y hacerse en diversas ocasiones con el dinero en metálico que allí encontrase. La cuestión reside en considerar este hecho de hacerse con la llave para tal finalidad como un hurto punible en el Código Penal, o no. De serlo, la calificación de llave falsa es consecuencia de la interpretación que resulta del artículo 239.2 del Código Penal, en este caso como llave legítima obtenida por un medio que constituye infracción penal. La ajenidad de las llaves no se ha discutido por nadie. El ánimo de lucro, tampoco: el ánimo de lucro abarca, según nuestra jurisprudencia, cualquier ventaja evaluable económicamente que pretenda el autor. Ese ánimo de lucro supone el hacerse con la llave para la finalidad expresada. Y tal ánimo de lucro supone la intención del agente de hacerse con el objeto hurtado con la finalidad de incorporarlo a su patrimonio, pero sin que sea necesario, desde luego, tal pertenencia dominical lo sea con una predeterminada extensión temporal (basta por mucho o por poco tiempo). En suma, no forma parte de la propiedad una especie de dominio a perpetuidad, las cosas nos pertenecen y hacemos uso de ellas por más o menos espacio temporal, pero ello no nos priva de su atribución dominical. Es más, el concepto de lucro en el hurto es tan amplio que podría comprender el hecho de que la acusada se hubiera «hecho» con una joya de la caja fuerte para lucirla en una fiesta y devolverla más adelante, sin que pudiera considerar que tal apropiación temporal no constituyese un delito contra la propiedad, sino una atípica modalidad de hurto de uso. Con otras palabras, quebranta la propiedad cuando el sujeto obtiene ilícitamente el objeto, sin perjuicio de que pueda devolverse más adelante, pues tal delito estaría ya consumado, y tales avatares conformarían aspectos intranscendentes para el derecho penal en sede de agotamiento de delito y responsabilidad civil. En suma, la fugaz apropiación de un objeto con ánimo de lucro supone ya la consumación de un delito patrimonial de hurto o de robo, sin que nuestro Código Penal exija una pertenencia determinada en el tiempo mientras no se desborden cualquier tipo de barreras temporales, que son innecesarias para su consumación.

Ese es el sentido de la expresión llaves legítimas sustraídas al propietario, pues el Código Penal lo acuña pensando en que con tales llaves se va abrir el objeto protegido por las mismas, desde luego tomando este hecho como algo instrumental para acceder al lugar donde se encuentre el objeto apropiado por el autor, bien sea en un bien mueble (una caja de caudales, por ejemplo) o en uno inmueble (un piso, por ejemplo), pues la instrumentalidad de las llaves supone usarlas para allanar tal resorte defensivo (la cerradura), pero ello no impide el propio hurto de las llaves, pues la ley penal lo único que exige es incorporarlas al patrimonio del autor para consumar tan ilegítima apropiación, bastando que con este hecho sean instrumentalmente utilizables para abrir y acceder al lugar protegido, lo que satisface las exigencias de nuestro texto legal, en el artículo 239.2 del Código Penal, cuando requiere que las llaves se obtengan «por un medio que constituya infracción penal».

En suma, nuestra jurisprudencia utiliza un concepto amplio de «infracción penal» para la interpretación de lo que es uso de llave falsa, de manera que tiene cabida dentro de tal concepto, no solamente las conseguidas mediante sustracciones características de un robo o hurto previos, sino también mediante otros apoderamientos, como, por ejemplo, los que se consiguen valiéndose de artificios propios de una defraudación.

Lo decisivo, pues, conforme a una reiteradísima doctrina jurisprudencial, es que la llave usada para abrir el mecanismo de protección del objeto robado llegue a la esfera de poder y disponibilidad del autor a través de un modo que entrañe falta de autorización del propietario.

En consecuencia, como doctrina de esta Sentencia de Pleno consignamos la siguiente:

«La apropiación de unas llaves que no están a disposición del autor y que serán utilizadas para abrir subrepticiamente una caja de caudales, supone su obtención por un medio que constituye infracción penal, a los efectos de ser consideradas llaves falsas conforme al artículo 239.2 del Código Penal».

Por lo demás, es obvio que para acceder al lugar donde se encuentra el dinero, esto es, la caja de caudales, hay que fracturarla, o bien emplear el medio de protección constituido por la llave que permite su apertura. Y tanto se trate de una cámara acorazada como una caja de seguridad empotrada en la pared.

Conforme a esta doctrina, el recurso de casación del Ministerio Fiscal será estimado y será rehabilitada la pena decretada por el Juzgado de lo Penal.

6. STS 603/2024, de 14 de junio (REC 6243/2021)

Stealthing: tratamiento penal. Relaciones sexuales con consentimiento viciado por un engaño provocado por el sujeto activo que, pese a lo convenido, elude el uso de preservativo.

Se formula voto particular suscrito por cinco magistrados.

Ciertamente el contacto corporal es diferente en ambos casos (sin o con preservativo). Eso no bastaría para definir o perfilar el componente estrictamente sexual del acto. Su diferencia enlaza, con cuestiones ajenas a lo que es estrictamente la libertad sexual (el deseo de no correr riesgos sanitarios; o la evitación de un embarazo o, también, a la inversa la búsqueda de un deseado estado de gestación, o convicciones antropológicas sobre el significado de la sexualidad, u otras posibles razones determinantes del consentimiento otorgado). Pero debemos prescindir de esos factores, ligados con lo sexual pero ajenos a las tipicidades examinadas.

Pero también hay diferencia en el terreno de la naturaleza sexual.

Desde el punto de vista estrictamente corporal, de la autodeterminación sexual, una penetración con preservativo es algo sustancialmente diferente a la misma acción sin preservativo. A la pregunta de si podemos decir que si omite el uso de preservativo está realizando un acto esencialmente diverso no consentido, la respuesta ha de ser afirmativa.

Una penetración anal o bucal cuando solo se consintió la vaginal, atentan a la libertad sexual. No estaban cubiertas por el consentimiento. Se detecta nítidamente en esos casos una diferencia sustancial que no se apreciará en otros extremos menores o accesorios que podrían imaginarse (v.gr.: la introducción de un objeto distinto del pactado exigiría un discernimiento no siempre fácil: en ocasiones podrá asegurarse que no es un aliud; en otras, quizás, no será descartable la tipicidad). Serán, posiblemente, conductas reprochables, pero no delitos sexuales.

Solo podemos hablar de un acto sexual esencialmente distinto cuando se afecta al qué y no solo al cómo. Lo relevante no son las consecuencias posibles, sino el acto en sí.

Pues bien, identificamos, en esa dimensión estrictamente sexual a que hemos de atender, un aliud que constituye una diferencia esencial, ajena al consentimiento, en una penetración con preservativo cuando se exigió que se usase de ese medio y se eludió esa barrera; o cuando se impuso como condición excluirla y furtivamente se incumplió el compromiso.

La conducta merece reproche como consecuencia de las lesiones causadas. Sin duda. Pero no agota ahí su desvalor. Se ha producido un contacto sexual que desborda, también en su proyección puramente corporal, lo que se aceptó. Hay un contacto corporal distinto (por exceso o, en su caso, por defecto) del consentido. Muta la dimensión sexual del acto y no solo su potencialidad generadora o el eventual riesgo sanitario, ajenos a estas tipicidades. Sucede igual cuando se consintió el acceso con el órgano genital masculino, y, sin autorización, se introducen los dedos.

Afirmada así la tipicidad de la conducta, tropezamos con otro importante interrogante a la hora de acoplar el hecho en el tipo penal ajustado a la antijuricidad de la conducta. Se antoja una visión extremadamente superficial que no penetra (ahora, en sentido figurado) en la realidad última de la conducta, concluir que, como ha existido acceso carnal, hay que estar a lo dispuesto en el artículo 181.4 CP. Es este el tipo aplicado por la Audiencia. Su penalidad se mueve entre cuatro y diez años de prisión (no menos de siete, si existiese una relación conyugal o análoga: artículos 23 y 66 CP o si el hecho se ha repetido). Según la legalidad vigente, quedaría incardinada la conducta en el artículo 179.1 dando lugar a una penalidad comprendida entre cuatro y doce años de prisión, o siete a quince años si la conducta se lleva a cabo entre cónyuges o excónyuges o personas que tienen o han tenido una relación afectiva análoga (art. 180.1. 4.ª CP) y no menos de ocho años si se ha repetido el hecho al menos una vez. Si confluyen ambos datos (pareja y reiteración), la pena mínima sería de once años y seis meses, superior a la del homicidio consumado (diez a quince años).

Y es que, cuando el legislador fija esas altas penalidades, está pensando en una penetración, por cualquiera de las vías establecidas, no consentida, no aceptada, rechazada. No se quiere la penetración.

En un caso como el examinado la víctima consiente la penetración vaginal. La ausencia de consentimiento no puede predicarse de esa acción, –acceso por vía vaginal y con el miembro viril–; tan solo de la modalidad específica de acceso, del contacto directo con el miembro viril. Intuitivamente se capta que el nivel de antijuridicidad es muy distinto. Es no solo desproporcionada, sino también forzada la equiparación con el acceso no consentido. La penetración vaginal es aceptada, aunque se produjo en una modalidad no cubierta por el consentimiento (como puede suceder en casos de eyaculación deliberada en el interior de la cavidad vaginal, pese al rechazo anterior exteriorizado por la mujer –o viceversa– u otras hipótesis imaginables). El acceso no desborda el consentimiento otorgado. La ausencia de consentimiento puede predicarse del contacto directo de los órganos genitales, pero no del acceso vaginal.

Por eso, como sugiere el MF en su dictamen de forma atinada y razonada, y como han llegado a concluir tribunales de otros países de nuestro entorno, resulta más ponderado reconducir los hechos a los abusos (actualmente, agresión) sin penetración; no porque esta no se produzca, sino porque esta estaba aceptada.

Eso nos hace optar por las penas señaladas en el artículo 181.1 CP. En la actualidad los hechos encajarían en el artículo 178.1 CP, con posibilidad en algún supuesto de acudir a la cláusula atenuatoria artículo 178.4 CP. No es legislación más favorable que la vigente en el momento en que se cometieron los hechos por lo que hemos de descartar su aplicación a este supuesto.

Coincidimos, así pues, con el Ministerio Público en la vía intermedia que apunta. Estaríamos ante un tipo de abuso sexual sin penetración en tanto esta había sido consentida, aunque de otra manera. Ese cambio solo en la forma, en un aspecto no cubierto por el consentimiento, no podría equipararse a la falta de consentimiento para la penetración. Es tesis bien fundada y asumida por un sector doctrinal y otros ordenamientos occidentales. La respuesta punitiva se revela como más proporcionada y se equipara a la manejada en entornos jurídicos próximos en el derecho comparado. La sobrepunición puede arrastrar un perverso efecto de infraaplicación.

7. STS 974/2024, de 6 de noviembre (REC 6573/2021)

Plazo de instrucción. Analiza la sentencia qué debe entenderse por diligencia acordada antes del vencimiento del plazo de instrucción, considerando que no tienen esa naturaleza los mandatos genéricos.

Se formula voto particular suscrito por dos magistrados.

La invalidez de las diligencias de investigación practicadas fuera de plazo viene determinada porque, vencido aquel, el juez de instrucción carece de competencia para seguir investigando (STS 605/2022, de 16 de junio). El establecimiento de ese plazo ha de tener necesariamente consecuencias jurídicas que se concretan en la invalidez de las diligencias practicadas extemporáneamente ya que la ley no establece ningún mecanismo de subsanación (STS 355/2021, de 27 de mayo).

Sin embargo, la clase de invalidez de las diligencias practicadas fuera de plazo no es la nulidad radical o absoluta sino una invalidez limitada al momento procesal de su aportación, ya que nada impide que la información probatoria derivada de las diligencias practicadas fuera de plazo pueda aportarse a juicio. Es decir, se trata de diligencias irregulares (STS 455/2021, de 27 de mayo).

La regla general de imposibilidad de practicar diligencias de investigación fuera de plazo tiene dos excepciones, una prevista en la ley y otra declarada por esta Sala.

En primer lugar, el artículo 324.7 aplicado y el actual artículo 324.2 de la LECrim disponen la validez de las diligencias aportadas fuera de plazo, pero acordadas con anterioridad a la finalización del plazo.

En segundo lugar, la STS 605/2022, de 16 de junio, ha declarado que pueden practicarse fuera de plazo las diligencias de instrucción que se deriven inescindiblemente de otras diligencias ya admitidas dentro de plazo. En la sentencia citada se había solicitado a un operador de Internet los datos de registro de una cuenta de correo, así como las IP de las conexiones registradas por esa cuenta y, a raíz de la contestación ofrecida por el operador, se acordó, ya rebasado el plazo de instrucción, la remisión de la dirección de IP asociada a uno de los correos para proceder a la identificación de su titular. Se argumentó que no se trataba de una sucesión de diligencias de investigación funcionalmente diferenciadas sino de diligencias con una incuestionable conexión funcional, en la medida en que para conocer lo que evidenció la segunda de las diligencias la primera diligencia operaba como indefectible presupuesto.

En el caso que centra nuestra atención la cuestión a determinar es si es conforme a derecho la aportación de los informes periciales de la AEAT más de dos años después de finalizado el plazo de instrucción, así como la práctica fuera de plazo de un buen número de diligencias.

En una primera aproximación parecería que los informes periciales aportados por la AEAT fueron acordados por el Juzgado de Instrucción antes del vencimiento del plazo, mediante auto de 02 de diciembre de 2015. En esa resolución se entregó la documentación a la AEAT y a la Guardia Civil «al objeto de facilitar su estudio y análisis y elaboración de los correspondientes informes sobre los hechos objeto de investigación».

Esa forma de ordenar la diligencia es sumamente abierta y genérica. La providencia no especifica en modo alguno ni el contenido del informe, ni el periodo temporal susceptible de análisis ni las personas objeto de investigación. La orden judicial se identifica mejor con una orden general para continuar y desarrollar la investigación, enmarcada en los poderes que el juez de instrucción tiene para investigar los hechos a través de la policía judicial, conforme a lo previsto en el artículo 777.1 LECrim, en el que se dispone que «el juez ordenará a la Policía Judicial o practicará por sí las diligencias necesarias encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él hayan participado y el órgano competencia para el enjuiciamiento».

En principio y por más que sea una cuestión muy matizable en función de las concretas circunstancias de cada caso, finalizado el plazo de instrucción, las diligencias de investigación que se practiquen por orden judicial y que se enmarquen en esa clase de mandatos genéricos de investigación no pueden ser aportadas al procedimiento en ese momento procesal ya que el vencimiento del plazo afecta no sólo a las diligencias que practique directamente el juez de instrucción sino a las diligencias que lleve a cabo la policía judicial o cualquier otro organismo administrativo a consecuencia de una orden genérica de investigación. De lo contrario, bastaría una orden de ese tipo para neutralizar el plazo de instrucción y para aportar cualesquiera diligencias derivadas de indagaciones posteriores a la finalización del plazo y practicadas una vez rebasado ese límite temporal.

Por tanto, cuando el artículo 324 LECrim dispone que serán válidas «las diligencias de investigación acordadas con anterioridad al transcurso del plazo o sus prórrogas» se está refiriendo a diligencias concretas y suficientemente individualizadas.

En este caso podemos afirmar sin margen de duda que la remisión de la documentación a la AEAT y a la Guardia Civil lo fue para que siguieran investigando. La forma abierta y genérica en que se dio la orden no sugiere que se ordenara la remisión de un informe con un contenido concreto y preciso, sino que se facultó a los destinatarios para que siguieran investigando y elaboraran su informe al final de sus indagaciones, y tan es así que los informes emitidos se nutrieron del análisis de las bases de datos existentes o de fuentes de información abiertas y, sobre todo, incorporaron (al menos el primer informe) la información contenida en la Comisión Rogatoria a las autoridades de Gibraltar, librada el 8 de junio de 2017 y su ampliación (27 de marzo de 2018), ordenada muchos meses después de finalizado el plazo de instrucción.

En consideración a lo expuesto, las diligencias practicadas fuera de plazo (Comisión Rogatoria a las autoridades de Gibraltar, su ampliación, las declaraciones de los investigados y la documentación unida con posterioridad) son diligencias de investigación que no debieron ser tomadas en consideración para adoptar la resolución por la que se concluyó la instrucción y se acordó continuar el procedimiento por los trámites del procedimiento abreviado.

El plazo de instrucción es un término esencial y sólo las diligencias tempestivas pueden servir de fundamento al auto de prosecución del procedimiento. Lo contrario supone una violación de una norma procesal esencial que determina la nulidad del citado auto y supone también una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24 CE.

Para que exista lesión de ese derecho no basta que se haya producido una vulneración de las normas procesales, es preciso también que se haya lesionado de forma real y efectiva el derecho de defensa, que se haya producido indefensión. No existe indefensión con relevancia constitucional, ni tampoco con relevancia procesal, cuando aun concurriendo alguna irregularidad, no se llega a producir efectivo y real menoscabo del derecho de defensa con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses de la parte afectada. No basta, por tanto, con la realidad y presencia de un defecto procesal si no implica una limitación o menoscabo del derecho de defensa en relación con algún interés de quien lo invoca, sin que le sean equiparables las meras situaciones de expectativa del peligro o riesgo (SSTC 90/88, 181/94 y 316/94).