2.1 Consideraciones previas

La corrupción es una de las cuestiones que más preocupan a la ciudadanía, de acuerdo con las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Esta percepción también es compartida por la Fiscalía, en tanto que el número y entidad de procedimientos abiertos sobre hechos que podrían quedar englobados en este concepto se ha incrementado en los últimos años. Este incremento cuantitativo y cualitativo no tiene sólo reflejo en la creación de un estado de opinión, sino que también lo tiene sobre el propio funcionamiento de la Administración de Justicia, poniéndola muchas veces en evidencia en tanto que no es capaz de dar una respuesta adecuada en el tiempo y en el resultado final del propio procedimiento.

Los distintos tipos delictivos que están integrados dentro de la corrupción constituyen una de las formas más graves de delincuencia, por cuanto las conductas que consisten en un ejercicio de las funciones públicas de forma contraria a las normas establecidas, con el propósito de obtener beneficios económicos u otras ventajas, provocan el desvío de fondos públicos a fines privados y, además, suponen un ataque a las instituciones y al sistema democrático y, en definitiva, al Estado de Derecho.

También provocan una distorsión en el mercado, afectando a los derechos de los agentes económicos y de los consumidores, y, si el fenómeno se extiende y no se combate adecuadamente, puede dar lugar a su generalización en la sociedad. En el plano económico, la corrupción administrativa se erige en un factor desestabilizador de primer orden en una economía de mercado, y se traduce en un freno para el propio desarrollo del país, pues supone un coste añadido sobre bienes y servicios que acaba siendo repercutido en el consumidor final, lo que es especialmente negativo en períodos de crisis económica como el actual.

Además, lleva a la desconfianza generalizada respecto de las personas que desempeñan funciones públicas y, en definitiva, respecto del propio sistema. Igualmente, puede tener efectos perniciosos sobre la ciudadanía que, amparándose en una percepción generalizada de corrupción, pretendan justificar la elusión o contravención de las normas, dando lugar, por ejemplo, al incremento de los fraudes tributarios o a la Seguridad Social.

Por lo tanto, no es necesario insistir, que partimos del común entendimiento de que el perjuicio que la corrupción ocasiona, va más allá de las simples cantidades económicas a que se refieren, siendo tanto o más relevante, la desconfianza generalizada del ciudadano hacia las instituciones y principios que deben inspirar su funcionamiento.

Si atendemos al ranking ofrecido por el Banco Mundial, España ha pasado de estar situada en el percentil 89.8 en el año 2002 a situarse en el percentil 81 en el año 2011, lo que refleja un empeoramiento de su consideración internacional a este respecto.

En los países de nuestro entorno y para ese mismo periodo, el Banco Mundial informa que Francia ha mejorado su situación habiendo pasado de estar situada en el percentil 84.4 a estarlo en el 90.5; del mismo modo Suecia ha pasado del 98 al 99.1; y en sentido contrario Alemania ha pasado del 93.7 al 92.9; Italia del 71.7 al 57.3; y Portugal del 85.4 al 82.9.

El problema de la corrupción ha saltado en los últimos tiempos a la actualidad social y podemos pensar que la percepción que tiene la opinión pública de este fenómeno es diferente de la que tenía hace unos años. Bien es cierto que ese cambio de percepción parece venir dado, al menos en su mayor parte, por la grave crisis económica en que nos hallamos inmersos, provocando un mayor rechazo, si cabe, el comprobar como se ha podido emplear fondos públicos o privados, en el caso de los ahorradores de determinadas entidades de crédito, en provecho de unos pocos cuando cerca de una cuarta de la población se encuentra por debajo del umbral de la pobreza. De otro lado, se ha de señalar que la mayor parte de los casos de corrupción que se están dilucidando en la actualidad ante los tribunales corresponde temporalmente con una época pasada, identificada con la denominada «burbuja inmobiliaria», en la que la sociedad en general y las administraciones públicas en particular, disponían de una gran cantidad de recursos económicos, que daban lugar a una intensa actividad de contratación y gasto que desemboca en ocasiones en prácticas ilegales.

En este punto se ha de recordar lo sucedido con el producto financiero «participaciones preferentes» y la comercialización que de él han hecho determinadas entidades de crédito. En el punto 5 de este apartado dedicado a la corrupción política, social y económica se realiza un análisis pormenorizado del tratamiento que estos productos han tenido en la Fiscalía.

De no llevar a cabo una actuación lo suficientemente decidida y enérgica contra la corrupción, se corre el riesgo, de un lado, de incrementar una sensación de impunidad que sirva para extender comportamientos irregulares o corruptos y, de otro, a que puedan generalizarse críticas infundadas o sectarias cuestionando irresponsablemente la labor de todos los servidores públicos, la inmensa mayoría de los cuales cumple honestamente con su deber.

Ciertamente, en un importante sector de la ciudadana ha calado la idea de que la Justicia no trata igual al poderoso que al resto, y que existe ideología en la respuesta judicial.

Desmontar este estado de opinión es una tarea que recae principalmente en los que formamos parte de la Administración de Justicia, dado que no basta pensar que se equivoca quien así piensa, siendo necesario acreditar, mediante el recto actuar profesional, que ese prejuicio no se corresponde con la realidad, dando una respuesta eficaz, seria y rigurosa a este tipo de fenómenos demostrando con los hechos un trato igualitario como proclama el artículo 14 de nuestra Constitución, y una tutela judicial efectiva del interés público que permite el artículo 24 de la Constitución.

Sabemos que la lucha contra la corrupción es una cuestión colectiva que debe implicar a numerosas instituciones y personas. Debe llevarse a cabo, por tanto, con la adecuada discreción, pero al mismo tiempo dando aquella información a la sociedad que legítimamente la reclama con prontitud y en la extensión que permita el buen fin de la instrucción criminal y el respeto a todas las garantías del proceso.

2.2 Sobre los delitos que han de entenderse incluidos dentro de las actividades corruptas

El concepto de corrupción usualmente aparece vinculado a la idea del abuso del poder público a favor de los intereses privados, es decir al prevalimiento que se hace de la función pública por quienes la ejercen como medio de obtener, directa indirectamente, un beneficio, propio o ajeno, generalmente de contenido económico.

En la memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía se apunta que la corrupción social, política o económica puede ser definida como una forma de crimen organizado que aprovecha una situación de dominio, normalmente en el seno la función pública, para la obtención de grandes beneficios materiales o inmateriales contrariando el ordenamiento jurídico.

El concepto de corrupción no es preciso y desde luego no se corresponden exactamente el concepto coloquial o sociológico de corrupción con el concepto jurídico, si es que existe una definición genuinamente jurídica de corrupción. El diccionario de la Real Academia de la lengua Española define la corrupción, entre otras acepciones, como: En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.

Nuestro Código Penal no contiene una definición de corrupción ni tampoco una regulación unitaria de los delitos relacionados con la misma, tipificando en distintos títulos el cohecho, la malversación, la prevaricación, etc., e incluso el término no aparecía (con independencia de la corrupción de menores del artículo 189 y en la rúbrica del capítulo correspondiente) hasta la reciente introducción de las figuras delictivas de «corrupción entre particulares» del artículo 286 bis, «corrupción en las transacciones comerciales internacionales» del artículo 445, y la conducta de corromper a un testigo ante la Corte Penal Internacional del artículo 471 bis 4.

Tampoco la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, hecha en Nueva York el 31 de octubre de 2003 ni el Convenio Penal sobre la Corrupción (Convenio número 173 del Consejo de Europa) hecho en Estrasburgo el 27 de enero de 1999, que forman parte de nuestro derecho interno por haber sido ratificados por España y publicados en el Boletín Oficial del Estado (en fechas 19 de julio de 2006 y 28 de julio de 2010, entrando en vigor, respectivamente, los días 19 de julio de 2006 y 1 de agosto de 2010) incluyen una definición del término «corrupción», sino que describen, con diferentes denominaciones, las conductas que son manifestaciones de la misma, y contienen requerimientos y recomendaciones a los Estados parte para la prevención de la corrupción y la tipificación, investigación y enjuiciamiento de estos delitos. España forma parte del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, que realiza evaluaciones periódicas de los países miembros en cuanto al cumplimiento de las medidas para prevenir y combatir la corrupción, habiendo emitido informes sobre España en los años 2009 y 2011, por lo que el Convenio europeo ha de tener en nuestro país una mayor efectividad, y, en este sentido, varias de las recomendaciones del informe de 2009 dieron lugar a modificaciones introducidas en el Código Penal por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio.

Cabe citar también la reciente reforma operada por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, que ha introducido importantes modificaciones, como la inclusión de los partidos políticos y sindicatos en el régimen general de responsabilidad penal de las personas jurídicas, al suprimir la referencia que a los mismos se contenía en la excepción del apartado 5 del artículo 31 bis C.P.; la tipificación en el artículo 433 bis del falseamiento por autoridad o funcionario público de la contabilidad, documentos o información que deban reflejar la situación económica de administraciones y entidades públicas; la exclusión del artículo 398 de los certificados relativos a la Seguridad Social o a la Hacienda Pública; y la nueva regulación de los delitos contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores, en los artículos 305 a 311.

En todo caso, en los delitos cometidos por funcionarios públicos o responsables políticos, entre los que se identifica más genuinamente la corrupción, la referencia de los tipos penales, que puede considerarse que tipifican y castigan la corrupción, se encuentran mayoritariamente dentro del Título XIX del Código Penal: delitos contra la Administración Pública. Hecha esta primera aproximación, no todos los tipos penales contra la Administración Pública tienen que ver con la corrupción, así se pueden identificar: la prevaricación, aunque no en todos los casos; el cohecho, que tiene unos contornos más nítidos para identificarlo como conductas de corrupción; el tráfico de influencias y las negociaciones y actividades prohibidas a los Funcionarios Públicos, la malversación de caudales públicos y los fraudes y exacciones ilegales.

Junto a la corrupción pública, en tanto que en ella están implicados funcionarios y autoridades públicas, tenemos la corrupción privada, cuyos sujetos activos son directivos y administradores de sociedades, cualesquiera que sea su objeto social, que se prevalen de tal condición para obtener un lucro o cualquier clase de beneficio en perjuicio de la entidad a la que pertenecen o gestionan y de las personas que tienen intereses en ella. Los tipos penales que se identifican con esta clase de actuaciones van desde el novedoso artículo 286 bis, que regula la corrupción entre particulares, hasta los delitos societarios, pasando por las insolvencias punibles, los relativos al mercado y los consumidores. También se ha de tener presente que en numerosas ocasiones todos estos delitos van acompañados de delitos fiscales, contra la Seguridad Social, blanqueo y similares.

Se puede decir que corrupción pública y corrupción privada no son sino dos caras de un misma moneda, aun cuando los intereses que se ponen en riesgo en una y otra no sean los mismos, y que los intereses y recursos afectados sean los del conjunto de la sociedad en el caso de la pública. Sin embargo, pese a esta diferencia, las fronteras entre una y otra muchas veces queda desdibujada siendo la una causa o consecuencia de la otra.

2.3 Análisis estadístico de la evolución de los delitos relativos a la corrupción más significativos

No resulta fácil aportar datos globales sobre la corrupción dado que existe cierta indefinición sobre los delitos concretos que debe abarcar este concepto. Además el reparto competencial entre la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y las Fiscalías provinciales que no depende tanto de la tipología delictiva como de la especial trascendencia de los hechos dificulta el tratamiento estadístico de los datos.

A todo ello se une que, los procesos incoados por conductas en abstracto «relacionadas con la corrupción» tienen, por regla general, una duración considerable, en muchas ocasiones justificada por la especial complejidad de la trama y circuitos delictivos involucrados. Esta larga duración nos obliga a relativizar el análisis de la evolución anual de este tipo de procedimientos.

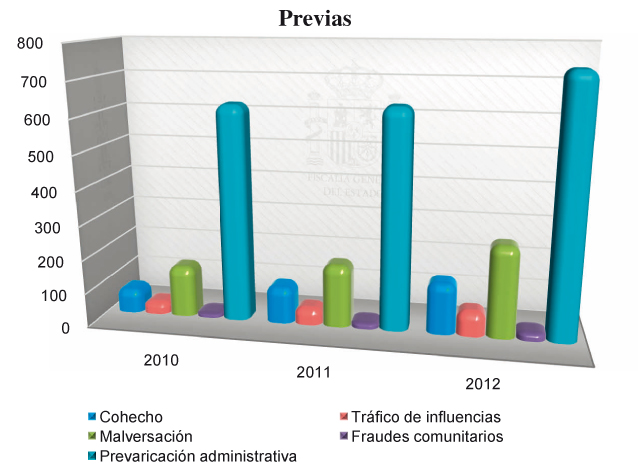

A continuación se ofrece una evolución estadística de los delitos relativos a la corrupción más significativos en los últimos 3 años.

Evolución de las Diligencias Previas incoadas por delitos relativos a la corrupción en los últimos 3 años.

La incoación de las causas por delitos de corrupción se ha incrementado en un 17% durante los últimos 3 años con una clara preponderancia del delito de prevaricación administrativa que supone un 23% del total de delitos relativos a la corrupción en el año 2012.

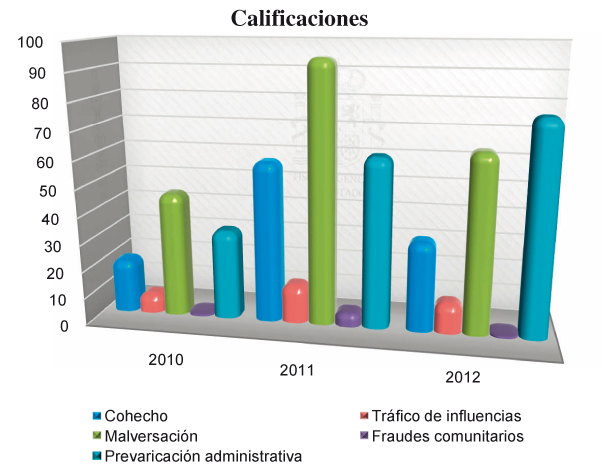

Evolución de los escritos de acusación del Ministerio Fiscal relativos a la corrupción en los últimos 3 años.

En el año 2011 se alcanzaron máximos históricos en la presentación de escritos de acusación relativos a este fenómeno delincuencial, ascendiendo a un total de 235 entre los que predominó la malversación de caudales públicos que en 2011 representó un 40% del total seguida de la prevaricación administrativa que alcanzó un 26%.

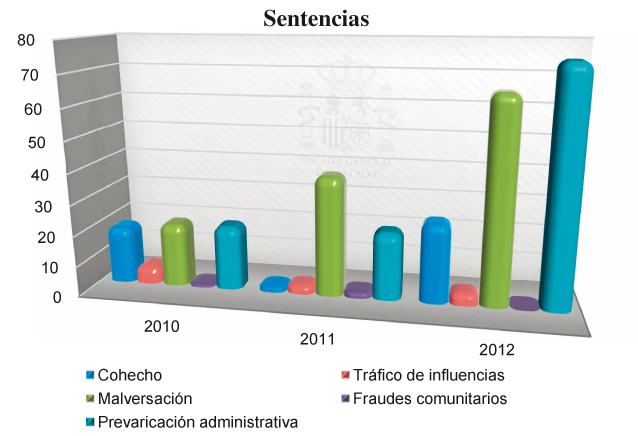

Evolución de las sentencias relativas a delitos de corrupción en los últimos 3 años.

Las sentencias dictadas por delitos relativos a la corrupción se incrementaron en un 151% en los últimos 3 años representando la prevaricación administrativa un 44% del total y la malversación un 39%

2.4 Sobre las causas

Hay una gran mayoría de Memorias de las Fiscalías Provinciales que relacionan corrupción con el urbanismo en los Ayuntamientos, señalando el marco de la planificación y ejecución urbanística como un campo especialmente propicio a la comisión de delitos por funcionarios públicos, actuando en su propio interés o en connivencia con terceros particulares. Se trata de un sector de la actividad administrativa en el que se ventilan intereses económicos muy importantes y en el que las decisiones sobre el suelo y sus usos tienen una gran capacidad para generar grandes beneficios económicos.

Alguna Fiscalía, como la de La Coruña, señala que muchos de los supuestos son contra alcaldes por recalificaciones urbanísticas, concesión de licencias de edificación, adjudicación de obra pública y contratación de servicios públicos tratando de favorecer a una empresa. La Fiscalía Provincial de Barcelona entiende que el marco de la planificación y ejecución urbanística es un campo especialmente propicio para la comisión de delitos por funcionarios públicos, actuando en su propio interés o en connivencia con terceros particulares.

El origen de muchos de los hechos investigados deriva de la obtención por un promotor que compra -a veces simple opción de compra- una finca por una escasa cantidad y acto seguido consigue una reclasificación de suelo y la atribución de aprovechamiento urbanístico multiplicando su valor, bien a través de los hoy denostados convenios urbanísticos, bien a través de la modificación del Plan General de Ordenación Municipal. Esa consecución depende, primero de la Autoridad municipal que debe dar el visto bueno al proyecto que se le presenta, y después, necesita de los informes favorables técnicos y jurídicos de la Administración competente en cada caso.

La Fiscalía Superior de Andalucía añade, junto al urbanismo, la gestión de ayudas y disposición de fondos públicos, muchas veces en forma de subvención, mayoritariamente por la Administración Autonómica.

Para tratar de acercarnos a esta realidad criminológica, parece oportuno, tal y como se hace por la Fiscalía de Málaga, resaltar algunas de las características que están presentes en el fenómeno de la corrupción en el ámbito urbanístico:

1. Ser un sector de la actividad administrativa en el que se ventilan intereses económicos muy importantes, y en el que las decisiones sobre el suelo y sus usos tienen una gran capacidad para generar grandes beneficios económicos.

2. Se trata de un sector de la administración pública en donde no existen facultades disciplinarias por parte de una autoridad administrativa superior que pueda actuar directamente en caso de comportamientos irregulares.

En esta materia, por el contrario, la regla general es que la facultad de suspender los actos y acuerdos de las Corporaciones Locales no corresponde a una Autoridad Administrativa superior, sino a los Tribunales de Justicia. La derogación de las facultades de intervención de órganos administrativos superiores se planteó respecto de los artículos 186 y 224 del texto de la Ley del suelo de 1.976, al estimarse por el Tribunal Constitucional como incompatibles con la autonomía municipal reconocida en la propia Constitución. Hay que destacar aquí, como factor coadyuvante, el hecho de la tardanza en la respuesta judicial a estos supuestos lo cual determina que, por lo general, las irregularidades en este ámbito se convierten en ilegalidades consumadas, generando una problemática más compleja todavía si cabe en la resolución de estos supuestos, al cruzarse intereses de terceros de buena fe.

3. Y por último, la opacidad que suele ocultar el proceso de esa toma de decisiones, pese al complejo entramado normativo dispuesto por el legislador para la actuación sobre el suelo.

Desde su inicio, por su propia configuración, el proceso a través del cual se pactan las decisiones urbanísticas sobre un determinado suelo se presta a que permanezcan ocultas las verdaderas motivaciones de la resolución que se adopte, pudiendo albergar motivaciones espurias. La combinación de estos elementos, entre otros y particularmente el que se refiere al factor humano, pone de relieve que el ámbito del urbanismo constituye un campo abonado de primer orden para albergar actuaciones irregulares que permiten conseguir un enriquecimiento ilegítimo muy rápido y, en muchos casos, de muy elevada cuantía. Máxime si se tiene en cuenta el «boom» que se produjo en el sector inmobiliario en España, con una profusión desconocida de la construcción de viviendas.

En algunas Memorias como las de Almería, Barcelona, Cáceres y Murcia se indica que la situación económica y política actual ha determinado un incremento evidente en la concienciación ciudadana acerca del problema de la corrupción y la repulsa ante la misma, lo cual ha tenido como efectos, de un lado, el incremento de las denuncias por esta clase de hechos y, de otro lado, la casi automática identificación ciudadana entre conductas reprochables política y/o administrativamente e infracción penal.

Esta incorrecta identificación conceptual está generando unos efectos nocivos:

– Parte de las denuncias presentadas se refieren a hechos que ya, ab initio, carecen de trascendencia penal.

– Ha calado, indebidamente, la idea de vincular el principio de responsabilidad política al principio de presunción de inocencia penal, con lo cual se está eludiencdo la adopción inmediata de medidas políticas correctoras, las cuales quedan, artificialmente, ligadas y aplazadas a resultas del proceso penal.

– Y, por otra parte, derivado de lo anterior, cuando se ha procedido al archivo de procedimientos penales por no ser el hecho típico penalmente –con independencia de que sea ilícito en otra rama del ordenamiento o reprochable en términos estrictamente políticos– se ha generado una gran frustración ciudadana.

En otras memorias, como las de La Coruña, Cuenca y Huelva, se dice observar un aumento importante del número de denuncias en momentos electorales, tratándose de denuncias cruzadas entre los integrantes de distintos partidos políticos con un claro ánimo de influir en el electorado o con ánimo de menoscabar el prestigio social del adversario político.

La judicialización de asuntos estrictamente políticos no contribuye a resolver los auténticos casos de corrupción.

Algunas Fiscalías, como las de Granada, Murcia o Salamanca, apuntan cómo la crisis económica ha arrastrado la disminución de hechos relacionados con la corrupción, en tanto conectada con la época de bonanza económica y de boom inmobiliario. Gran parte de los procedimientos en curso son por hechos que tuvieron lugar en esa época pasada.

Esto puede ser perfectamente extrapolable al resto del Estado, en tanto que la inmensa mayoría de los procedimientos abiertos –tal y como se desprende de la Memoria de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada–, tienen su origen en hechos acontecidos, en gran parte, antes de los años 2008-2009.

Otro factor que ha podido facilitar la creación de situaciones propiciadoras de la corrupción ha sido la «huida» que de los controles administrativos se ha realizado por las administraciones territoriales. Más concretamente, la Fiscalía de Barcelona, ha señalado que los entes independientes creados por decisión de otros entes públicos, territoriales o no, bajo formas asociativas, fundacionales o de sociedades mercantiles o mixtas, ha permitido que los controles públicos ordinarios se relajen o, simplemente, no existan.

Esta evolución del Derecho Público en lo referente a una relajación de las formas de control interno y a la descentralización del poder se puede considerar como una de las principales causas u origen de las prácticas corruptas. Tal y como se ha indicado, la «huida del Derecho Administrativo» nos ha de llevar a platearnos si, en bastantes ocasiones, lo que se persigue no es una mayor eficacia sino escapar al control interno de las decisiones. Parece como si la norma jurídica representara un obstáculo para el desarrollo de ciertos hábitos de gobierno. Además, dentro de la Administración Pública, tanto central, como autonómicas y locales, especialmente en estas últimas, el proceso de toma de decisiones se ha difuminado.

2.5 Especial referencia a las participaciones preferentes y a la deuda subordinada

La situación generada por la comercialización en el tramo minorista de productos complejos como las participaciones preferentes y la deuda subordinada agravada por la crisis que afecta al sector financiero obliga a realizar un análisis del tratamiento que estos hechos están teniendo por parte de la Fiscalía.

Las participaciones preferentes y la deuda subordinada son productos financieros que tienen en común el hecho de que su remuneración depende de la obtención de beneficios por parte de la entidad emisora y que son productos en gran medida ilíquidos, dadas las distintas vicisitudes por las que ha transcurrido el tan especial mercado secundario que existía para estos títulos en los supuestos en los que el emisor era una Caja de Ahorros.

En cualquier caso, son productos híbridos que se alejan mucho de los que hasta el momento se estaban comercializando para el perfil inversor del tramo minorista y especialmente de los depósitos, dado que en ningún caso tienen una rentabilidad asegurada ni una forma de recuperar la inversión distinta a la venta del producto o, en su caso, a la espera a la fecha de vencimiento, lo que en muchos casos supone un largo periodo de tiempo durante el que en el contexto económico actual no se percibirá remuneración alguna. Además y a los efectos de valorar su riesgo, en caso de insolvencia de la entidad emisora estarían situadas después de todos los acreedores y sólo antes que las acciones ordinarias.

Como recuerda el Defensor del Pueblo en su Estudio de las Participaciones Preferentes de marzo de 2003, con anterioridad a 2008 estos productos funcionaron con normalidad y los inversores pudieron recuperar su capital sin dificultad. Al menos hasta 2008, el valor nominal de las participaciones preferentes coincidía con su valor de mercado, realizándose la mayor parte de las colocaciones indistintamente entre inversores institucionales y minoristas. En este periodo era una práctica frecuente entre las entidades, dependiendo de la emisión y una vez transcurridos unos años, la amortización anticipada, de tal modo que el inversor recuperaba el 100 por cien de la inversión más los intereses percibidos. Otra práctica de las entidades era la recompra de la participación, cuando el cliente lo solicitaba, al 100 por cien del nominal, vendiéndola a continuación a otro cliente al mismo precio. También se facilitaba el case al 100 por cien del nominal entre clientes interesados en vender o comprar en la propia sucursal o en la red de oficinas de la entidad, comunicando estos cases internos posteriormente al mercado regulado AIAF.

A partir de 2008, se observa que los inversores institucionales dejan de mostrar interés por la compra de este tipo de productos, por lo que las entidades incrementaron su comercialización en el tramo minorista. Por otra parte, la situación económica en general y de las entidades financieras en particular, hace que el valor de mercado de estos productos empiece a situarse muy por debajo de su nominal.

A esta circunstancia se añade el hecho de que el 8 de diciembre de 2011, la Autoridad Europea Bancaria (EBA), aprueba nuevos requerimientos de capital, dejando de computar las participaciones preferentes como capital de alta calidad (Tier 1). A partir del Acuerdo de Basilea III que ha entrado en vigor en el año 2013 este tipo de productos dejan de computar como recursos propios de primera categoría lo que hace mucho menos atractivas este tipo de emisiones.

Como consecuencia de todo ello han sido, por tanto, los inversores minoristas los principales perjudicados.

Conscientes de la necesidad de unificar la actuación de la Fiscalía en todo el territorio, con fecha de 21 de septiembre de 2012 tuvo lugar en la Fiscalía General del Estado una reunión con los Fiscales Superiores y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada a efectos de fijar una posición inicial sobre esta cuestión. En esta reunión se acordó la procedencia del ejercicio de acciones penales tanto cuando el producto emitido fuera estructuralmente engañoso, en cuyo caso podría ser delictivo en tanto que su rentabilidad estuviera asociada a los beneficios de la entidad y éstos hubieran sido simulados, ocultando las pérdidas; como cuando se hubiera comercializado el producto fraudulentamente, aprovechándose de la situación del cliente, como pudiera ser en supuestos de menores, incapaces o personas con una manifiesta falta de instrucción, valorando caso por caso.

Las denuncias que se han recibido en las Fiscalías proceden en algunos casos de particulares; en otros de asociaciones de consumidores; e incluso en algunos supuestos han sido remitidas por los Defensores del Pueblo Autonómicos, como en el caso de Andalucía.

Así mismo, muchos particulares han acudido a la Fiscalía en busca de asesoramiento ante las ofertas recibidas en los arbitrajes; asesoramientos que la Fiscalía no puede proporcionar al estarle expresamente vedado.

A continuación se exponen las distintas líneas de actuación que se han seguido en las Fiscalías para dar respuesta a todos los supuestos planteados.

En primer lugar se analiza si existe en la emisión alguna conducta que pueda ser constitutiva de delito porque el producto emitido sea estructuralmente engañoso al asociar su rentabilidad a los beneficios de la entidad a sabiendas de que la misma está en pérdidas y simulando, por tanto, unos beneficios que no tiene. Teniendo en cuenta que las participaciones preferentes formaban parte de los activos de las entidades bancarias, es evidente que suponían una fuente añadida de financiación para las mismas por lo que, atendiendo al deterioro patrimonial sufrido, es preciso investigar si para paliar, retrasar u ocultar de alguna manera dicho deterioro, además de otras estrategias, utilizaron la emisión de participaciones preferentes como una manera de captar activos y disfrazar la situación de insolvencia en la que se encontraban.

Por otro lado, también se examina si las operaciones de case realizadas se llevaron a cabo creando un mercado secundario interno ficticio en el que de forma continuada se manipulan los precios para mantenerlos artificialmente altos y aparentar así una cotización que estos productos no tienen, fingiendo ante los inversores la existencia de un mercado secundario y ocultándoles que, en realidad, el valor razonable de estos productos es muy inferior al valor en que se están realizando las transacciones.

En aquellos supuestos en que se concluye que el producto emitido no es estructuralmente engañoso y no existen un supuesto global de manipulación del precio de las cosas, se examina si con respecto a clientes concretos y operación por operación ha podido existir una comercialización fraudulenta, por haberse aprovechado la entidad de la situación de vulnerabilidad del sujeto (menores, incapaces o personas con manifiesta falta de conocimientos sobre el producto contratado) o un case fraudulento de operaciones de compra y venta que beneficien a un cliente en perjuicio de otro.

Cuando no se dan las circunstancias para que la acción penal pueda prosperar se estudia la viabilidad del ejercicio de acciones civiles en materia de protección de consumidores y usuarios. Sobre la base del artículo 11.4 LEC que legitima al Fiscal para la protección de los intereses supraindividuales de los consumidores, se persigue una resolución judicial en la que se declare que el modo o práctica seguido por las entidades financieras es abusivo; se solicita la cesación en ese comportamiento, así como la declaración de nulidad de los contratos que se hubieran celebrado con carencia de información; y, en su caso –derivado de la anterior– la restitución de las prestaciones realizadas por los consumidores, todo ello por infracción de lo dispuesto en los artículos 17 y ss de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Texto Refundido Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre) que establece el derecho básico a una información correcta e impone la obligación de que la oferta, promoción y publicidad de los productos, actividades o servicios se ajusten a su naturaleza, características, condiciones, utilidad o finalidad.

No obstante, ya existen pronunciamientos judiciales en que se reconoce la legitimación del Ministerio Fiscal para el ejercicio de la acción de cesación pero no para el resto de las acciones (Auto del Juzgado de 1ª Instancia nº 11 de A Coruña en el procedimiento 659/2012, confirmado el 16 de febrero de 2013 por la Audiencia Provincial).

Los restantes supuestos están siendo remitidos a la vía civil para que se ejerciten acciones individuales solicitando la nulidad de los contratos y la devolución de las cantidades invertidas más los intereses devengados (SAP Alicante, Sec. 4ª, 377/2012, de 27 de diciembre; SAP Baleares, Sec. 5ª, 514/2012, de 3 de diciembre; SAP Córdoba, Sec.1ª, 16/2013, de 30 de enero; SAP Pontevedra, Sec. 1ª, 163/2013, de 4 de abril).

En cuanto a la competencia para conocer de estos procedimientos, algunos se están investigando de forma centralizada, al caer en el ámbito de la Audiencia Nacional, según el artículo 65.1º c) LOPJ por afectar gravemente a la seguridad del tráfico mercantil; a la economía nacional; o perjudicar a una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia. Los supuestos en que no concurren estos requisitos se están tramitando en los Juzgados correspondientes y de ahí la importancia del papel de la Fiscalía en la homogeneización del tratamiento de los mismos.

2.6 Consideraciones finales y propuestas de actuación

Una consideración común a la mayor parte de las Fiscalías es que la lucha contra la corrupción ha de ser estructural mediante el establecimiento de mecanismos de control administrativo y político y la dotación a la Administración de Justicia de medios materiales, personales y normativos, que permitan una respuesta punitiva real y eficaz, en tanto que, salvo en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, los medios personales y humanos necesarios no están a disposición de la Fiscalía o la Administración de Justicia, sino que dependen de otras instancias administrativas que, incluso, en algunos casos, son objeto de la propia investigación.

Es por ello que se ha de sugerir que las Fiscalías sean dotadas de medios materiales y humanos adecuados a la gravedad y complejidad de esta actividad delictiva, reforzando las Fiscalías territoriales mediante la ubicación en las mismas de unidades especiales de investigación criminal. Refuerzos que, tal y como alguna Fiscalía sugiere, deberían de ir dirigidos a:

1. Reforzar la oficina fiscal, dotándola de auténticas unidades de investigación criminal, en la que se integrarían tanto funcionarios de policía especializada como de la Agencia Tributaria y, en su caso, de otros funcionarios de la Administración Pública. Debe tenerse en cuenta que ya operan esas unidades de investigación en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, por lo que no se trata de una situación nueva.

2. Además de este necesario refuerzo, potenciar las unidades de policía judicial encargadas de las investigaciones en materias relacionadas con la corrupción, dotándolas de mayor transparencia y control sobre sus investigaciones por parte de la Fiscalía y los Juzgados.

Esta necesidad de adscripción a la Fiscalía de otros funcionarios especializados de la Administración tiene su razón en que para la investigación de estos delitos se suele requerir el auxilio de profesionales como Inspectores de la AEAT, Interventores, etc., que en funciones de auxilio judicial no quedan relevados de su trabajo ordinario, de manera que, el auxilio judicial solicitado se convierte en un añadido a su habitual carga de trabajo, sin que esté regulado normativamente una exención temporal durante el tiempo prudencial necesario para elaborar el informe solicitado. El auxilio Judicial no debería convertirse, ni en una carga añadida al trabajo habitual asumido por el funcionario, ni el desempeño de su función de auxilio debe perjudicarle económicamente.

3. Dotar de apoyo tecnológico a la investigación de la Fiscalía de manera que el acceso telemático a las bases de datos de la Administración unido a la utilización de herramientas informáticas de inteligencia criminal permitan acortar los tiempos de investigación mediante la priorización de las líneas de investigación.

Estos refuerzos han de redundar en la necesaria agilización de la respuesta judicial en estas procesos, ya que la experiencia ha puesto de manifiesto que algunas de las investigaciones por casos de corrupción se llevan por los Juzgados de Instrucción de pequeños partidos judiciales que no cuentan la necesaria estabilidad en el titular del órgano jurisdiccional, en los que la irrupción de una investigación compleja está abocada a su retraso, pues la carga de trabajo propia del mismo impide que por lo general se puedan atender adecuadamente estos casos complejos. Refuerzos que deberían ir acompañados, al igual que ya sucede con el Ministerio Fiscal, de una necesaria especialización.

Por otra parte, el recurso a la Justicia, y concretamente al Derecho Penal, debe de ser el último, entre otras razones porque cuando éste aplica sus normas el perjuicio ya está consumado y, en muchos casos, resulta irreversible. Es por ello que se ha de propugnar un funcionamiento riguroso de los órganos de control administrativo, como es el caso de los órganos de inspección y de intervención de las distintas Administraciones Públicas, dotándolos de los suficientes medios legales y materiales, de los que probablemente carezcan en el día de hoy, para realizar su labor. Pero también dotar al Estado, a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos de normas jurídicas que establezcan controles y filtros políticos y administrativos que detecten precozmente una posible actuación corrupta para abortarla en sus inicios, con un rígido sistema además de incompatibilidad y de transparencia para los cargos públicos, tanto mientras están al frente de sus respectivas responsabilidades como durante un tiempo posterior al cese de las mismas. Y, finalmente, una dotación de medios a la jurisdicción contencioso-administrativa y al Tribunal de Cuentas como vía jurisdiccional preferente a la penal, que permita determinar responsabilidades, anular actos contrarios a la ley y ejecutar sus decisiones de manera rápida y efectiva.

La reciente dogmática penal española ha mostrado la necesidad de establecer una nítida diferenciación entre aquellas conductas delictivas vinculadas con la función pública en sus diversas manifestaciones y aquellas otras actividades que, conforme a los criterios señalados reiteradamente por la inteligencia policial, presentan caracteres propios del crimen organizado, aunque aparentemente se aparten de comportamientos violentos o gravemente intimidatorios. Esta consideración debe ser tenida en cuenta a la hora de establecer una respuesta institucional suficiente contra una lacra que atenta contra la esencia del sistema democrático, hipoteca el futuro de nuestra sociedad y rompe estrepitosamente la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho. Nos referimos a la posibilidad legal de adopción de numerosas medidas como la incautación de bienes, medidas cautelares personales o reales, formas de publicidad o secreto de la instrucción, uso de agentes encubiertos o de personas arrepentidas que son propias de la lucha contra el crimen organizado y que debieren ser incluidas sin demora en nuestra arcaica legislación procesal para combatir los supuestos más graves de corrupción en cualquiera de sus manifestaciones y con una mayor eficacia. En este sentido, el último informe del Grupo de Trabajo sobre Soborno de la OCDE(OECD Working Group on Bribery) de 8 de enero de 2013 muestra su preocupación por la protección que se dispensa en nuestro Ordenamiento a los whistleblowers, personas que denuncian actos de corrupción.

La corrupción debilita tanto la efectividad de los gobiernos como el buen funcionamiento de los distintos operadores económicos. Por el contrario la transparencia y la ética pública constituyen alicientes para la inversión y favorecen la redistribución pública hacia los sectores más necesitados. Hoy día, en un mundo globalizado y con una economía en la que los principales actores se mueven, entre otras razones, por la confianza que puede generar un un país, es muy notable la influencia de la percepción de la corrupción para favorecer o perjudicar la inversión internacional y el intercambio comercial.